L'âge d'or des chants des marins

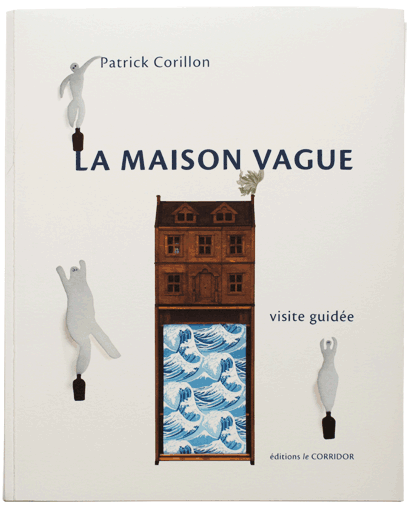

La Maison Vague – The Shanty House en anglais – se trouve à Glasgow. C'est le seul musée au monde exclusivement dédié aux chansons de marins.

Le bâtiment était à l’origine – en 1746 – une fabrique de cordage pour bateau, comme il s’en trouvait beaucoup en Europe aux xviiie et xixe siècles. Il fallait en effet répondre à la demande des grands voiliers marchands qui se multipliaient sur l’Atlantique.

À bord d’un navire, n’était nommée « corde » que celle de la cloche de quart. Toutes les autres cordes possédaient un nom bien spécifique en fonction de leur utilisation : grelin, amarre, attache, filin, garcette, drisse, écoute, hauban… On utilisait aussi le mot « corde » pour évoquer celle qui servait à pendre les mutins.

La fabrique de Glasgow avait la spécificité d’être circulaire ; située au cœur même de la ville, elle ne devait pas prendre trop de place. Les cordes étaient enroulées le long d’un haut mur cylindrique, puis entreposées dans une pièce ronde au centre du bâtiment.

L’activité de la corderie déclina au début du xxe siècle, tributaire de la baisse de construction des grands voiliers de la marine marchande, remplacés progressivement par des bateaux à vapeur.

La fabrique tentera de se reconvertir en tissant de grandes toiles de chanvre ; elle survivra tant bien que mal jusqu’en 1960, où elle déposera son bilan, incapable de rivaliser avec l'arrivée massive des toiles synthétiques. Pendant une vingtaine d’années, le bâtiment restera à l'abandon, squatté par de jeunes groupes de rock qui viendront pour y répéter leurs morceaux et aussi pour fumer les restes de chanvre que l'on pouvait encore trouver.

Finalement, en 1981, le bâtiment sera repris par un syndicat de marins qui décidera d’y installer un musée des chants de marins. L’intention était d’y mettre en valeur la culture et le travail des marins. C’était une forme de réaction à la politique de Margaret Thatcher qui stigmatisait de nombreux secteurs d’activité (les marins, les mineurs) considérés comme incapables de faire face par eux-mêmes aux nouvelles réalités économiques.

La dernière corde

La mort était un sujet tabou à bord d’un bateau et n’était généralement évoquée qu’au travers de chansons.

Suivant une ancienne tradition, lorsqu’un homme disparaissait en mer et que tout espoir de le retrouver vivant était perdu, les marins lançaient une corde à la mer en chantant à voix basse une chanson de circonstance.

L’extrémité de cette corde avait été en partie détressée – comme on détisserait les fils de la vie – pour former une grande main avec les fibres libérées du chanvre. Jetée à l’eau, cette main était censée donner un dernier signe au disparu, là où il demeurait désormais ; de ses longs doigts, elle caressait aussi les vagues, comme pour les amadouer, leur demander d’être moins cruelles. Sur la corde, étaient attachés de petits personnages de chanvre qui pouvaient illustrer différentes chansons. Les chansons funéraires étaient généralement très courtes ; une fois la « dernière corde » remontée à bord, roulée dans son panier et remisée en fond de cale, plus personne n’évoquait l’événement, ni même ne prononçait le nom du marin disparu.

La vie étoilée

Voici un chien, un chien abandonné tout petit

Par la sombre main d’un maître froid, sans remords.

Recueilli enfin par un enfant qui lui donne réconfort,

Il devient grand et fort. Pourtant, une profonde nuit

Il voit passer l’ombre ancienne du maître sans pitié.

Aussitôt il s’en approche et, sans hésiter, va lui donner

L’amour infini reçu de l’enfant généreux.

Je suis comme ce chien, jeté dans le monde creux

Par la grande vague noire et froide de l’éternité.

La vie m’a recueilli, aimé, comblé.

Je suis devenu marin. Pourtant, une nuit viendra

Où je verrai passer la sombre vague de l’au-delà.

Je plongerai en elle et, sans hésiter, lui donnerai

L’amour infini que j’ai reçu de la vie étoilée.

Un chansonnier de bord

Ce chansonnier (composé de 36 dessins sur toile de chanvre) était utilisé au début de chaque traversée lors du tirage au sort des postes de travail à attribuer aux marins.

La première toile est traversée de bouts de corde de différentes longueurs (mais qui apparaissent égales sur le côté visible de la toile). Les marins choisissaient chacun à leur tour une de ces cordes. La plus courte désignait toujours le destinataire du travail le plus ingrat, et la plus longue celui qui hériterait du poste le plus convoité. Pour ressouder son équipage après les tensions (déceptions, jalousies) nées du tirage au sort, le quartier-maître tournait les pages du chansonnier et incitait les marins à entonner en chœur une chanson qui suivait les dessins.

Jack the mole

On les appelle les écureuils du haut Galloway,

Parce qu’ils ont de grosses joues rousses et rudes

À force de souffler dans leur cornemuse. Rudes et gais,

Ce sont les fiers bergers des montagnes du Sud.

L’été, ils gardent en chantant leurs moutons noirs

L’hiver, ils passent la saison en chansons à boire.

Ce sont de fiers bergers à la barbe rude et rousse

À qui rien ni personne ne peut flanquer la frousse.

Et pourtant, en l’an mil sept cent quarante-six,

La guerre les a laissés pillés, ravagés, démunis.

Plus que toute autre, la vallée Glee subit le préjudice.

Là-bas, l’avenir a pris la couleur de la nuit.

Un hiver, les hommes, dits écureuils du haut Galloway

Parce qu’ils ont de grosses joues rudes et ternes

À force de souffler dans leurs mains pour les réchauffer,

Ces hommes se réunissent dans une sombre taverne.

Il y est question d’envisager l’avenir de la communauté.

L’un d’entre eux tentera sa chance aux Amériques,

Puis, fortune bien économisée, par forme de loyauté

Emportera les survivants de la vallée hors de Gaélique.

« Qui veut être celui-là ?

— Moi, moi, moi, moi, moi !

— En dépit de tous les aléas ?

— Oui, moi, moi, moi, moi !

— Tirons au sort celui qui partira. » Ils coupent des cordes.

La plus courte dira celui qui tous les espoirs emporte.

Par hasard – ou pas – les cordes sont d’égale longueur.

Tous partent à l’aventure, ne rentreront que si bonheur.

Restées au pays, les femmes tondent, tissent, taillent

La laine des moutons que les enfants gardent en pagaille.

« Et qui va se poster en haut des falaises, scruter l’horizon

Au cas où le bateau des hommes reviendrait pour de bon ? »

« Moi, dit le petit Jack. Jour et nuit, je serai en alerte.

Jour et nuit, hiver comme été, seconde après seconde. »

Fidèle au poste, le petit Jack observe la mer profonde.

S’il est trop fatigué, il frotte ses paupières entr’ouvertes.

De ses petites mains, il frotte ses yeux éteints, frotte

Jour et nuit, hiver comme été, seconde après seconde.

À force, fluettes sont ses mirettes, géantes ses menottes.

Grosses mains, petits yeux, la Taupe il est pour le monde.

« Hé, Jack the Mole, se moquent les enfants, les taupes

Ne prennent pas le bateau ; nous partirons, tu resteras. »

Jack the Mole ne peut supporter ces rires qui, de l’aube

Au coucher, s’abattent sur lui. Il veut fuir ces embarras.

De ses grosses mains, il creuse la terre de ses ancêtres,

Au fond d’un sombre trou, se roule autour de son chagrin.

D’une grosse main enfin, essuie les larmes de son mal-être,

Se relève, n’écoute plus rien, va à la rencontre de son destin.

Seul, à la nuit tombante, prend la direction du port,

Où depuis la guerre de mil sept cent quarante-six,

Seuls les bateaux qui s’en vont sont en plein essor.

Il erre sur les quais, prêt à donner du service

« Qui, comme aide-cuisinier pour une traversée outre-mer ?

— Moi, moi, fait Jack the Mole, clignant ses petits yeux.

— C’est bon, la Taupe, monte à bord, espèce de morveux. »

Le bâtiment largue les amarres, emporte ses chimères

En fond de cale, Jack the Mole ne voit qu’épluchures ;

Aux marins affamés, sert un maigre plat, sans garniture.

La colère gronde, le capitaine demeure pourtant inflexible.

Erreur ! Une révolte rassemble de fortes têtes irréductibles

« Qui m’aime me suive ! lance le plus hardi des insoumis.

— Moi, moi, moi, répond notre jeune ami aux yeux petits. »

Rapidement les conjurés maîtrisent le fidèle équipage,

L’entassent sur des barques, gardent le bateau en otage.

Ils font route vers les Caraïbes, cachent le bâtiment

Dans une crique réservée aux pirates, forbans, brigands.

Jack the Mole, simple enfant pris dans les événements,

Dort à gros poings fermés ; les voyages c’est fatigant.

Quand il se réveille, tout le monde l’a abandonné.

Seul, sans ressource, il va vers une ville hospitalière.

Cette ville n’existe pas. La région est si contaminée

Par les truands que seuls, prospèrent les cimetières.

« Moi, moi, moi, crie Jack the Mole au fossoyeur,

Voyez mes mains, je peux vous aider à creuser les tombes,

Jour et nuit, hiver comme été, seconde après seconde.

— Bon, je t’engage, lui dit le vieux pour son bonheur. »

Jack the Mole ne ménage ni sa peine ni ses bras.

Les morts qui lui viennent enveloppés d’un simple drap,

Il les met au trou, tels des fantômes prêts à dire : « hou »,

Rebouche le tout, attend des gardiens quelques sous.

Quand il a suffisamment économisé, il retourne au port

Voir si jamais un bateau part pour les Amériques.

Sur sa route, en vitrine de magasin, il voit un trésor :

Une cornemuse ! Une cornemuse tout à fait gaélique.

« Combien pour cet instrument ? Le marchand réfléchit.

— J’ai d’autres acheteurs. — Non, moi, moi. Combien ?

— Mil sept cent quarante-six pistoles, c’est mon prix. »

C’est toute sa fortune. Jack s’en défait et prend son bien.

Sitôt dehors, jouer de sa merveille est son souhait. Mais

Ses doigts sont trop épais, donnent des sons imparfaits.

Un homme pourtant est attiré. Jack the Mole le reconnaît.

C’est John le rouge, jadis fier berger du haut Galloway.

De sa bouche à présent sans dent, il raconte la vérité

Sur le voyage aux Amériques avec ceux de la vallée :

À peine le pied mis à terre, leur rêve a viré de bord.

Chassés de tous, ils étaient renvoyés dans le décor.

De mauvaises relations les amenèrent à la piraterie,

Où leur fortune, à défaut d’honnête, fut bonne loterie.

Ils amassèrent leur butin au fond d’une vieille maison

Devenue dans la région l’objet de toutes les attentions.

Une nuit, ils furent attaqués par une bande rivale.

Des coups de feu éclatèrent, le carnage fut total.

Réfugié au grenier, John vit ses compagnons trépassés

Emmenés au cimetière pour y être enterrés.

« Ainsi, dit Jack the Mole, j’ai de mes propres mains

Accompagné mes pauvres aînés dans leur ultime voyage.

— Oui, et moi, misérable, j’ai vendu mon dernier bien

Que tu as découvert, au détour d’un chemin, à l’étalage.

— Je te rends ton instrument, dit Jack the Mole ému.

Retrouve tes joues d’antan, joue dans les rues,

J’ai de grandes mains pour recevoir tout l’argent

Des passants qui reconnaîtront ton talent. »

Peut-être les espérances sont-elles infondées.

Des passants il y a, mais pas vraiment enflammés.

Avec leurs gains, ils voulaient devenir américains,

Prendre tous deux le bateau vers un glorieux destin.

Mais après de trop longues années, ils n’ont accumulé

Que pour un seul voyage. « Qui se sacrifiera ? Qui restera ?

— Moi, moi, moi, crient-ils aussitôt en chœur. »

L’émotion est trop forte ; sur le coup, John meurt.

Plutôt qu’aux Amériques, Jack the Mole rentre au pays.

C’est la terre de ses ancêtres. Les temps ont changé.

Sur le haut Galloway, le soleil brille, chacun sourit.

Jack the Mole se rend dans un café où l’on peut danser.

« Qui veut la prochaine ? lance Janet à ses prétendants.

— Moi, moi, moi répond l’assistance d’un seul élan. »

Elle choisit Jack the Mole. « Mais c’est une face de taupe ! »

Hurlent les congédiés qui, devant l’affront, sursautent.

Janet pourtant n’hésite. « Avec des mains pareilles,

Jamais il ne pourra jouer d’un instrument de musique,

Peu importe, tout simplement, elles m’émerveillent. »

Il aime ses grands yeux, elle ses petits ; ils ne se quittent.

Janet et Jack the Mole se construisent une maison.

Pour gagner la croûte, été, hiver, Jack creuse la terre,

Il en extrait des minerais d’un excellent charbon

Que Janet vend au marché de sa voix forte et fière.

Le soir venu, au coin du feu, Jack the Mole fait des récits

À ses enfants ravis. Il raconte ses propres aventures.

Les bambins tendent les oreilles, qui poussent outre mesure.

Et si de méchants garnements les traitent de lapins, ils en font fi.

Bien des années plus tard, Jack the Mole revient d’une fête.

Il s’assoit sur un banc, sa grosse main dans celle de Janet.

Il entend au lointain une voix que sa moitié n’entend pas.

C’est la mort qui vient, murmurant : « Tu es à moi, moi, moi… »

Le pied marin

Il n’existe pas de traité spécifique relatif à l’art poétique des chansons de marins. Même si, au regard de la poésie classique, leur écriture peut sembler maladroite ou irrégulière, certaines ballades atteignent un niveau de complexité digne des plus grandes versifications.

La façon si particulière qu'ont les chansons de bord d’assembler les mots, de les tordre, de les mettre en boucle trouve sans aucun doute son origine dans le matelotage (l’art de faire les nœuds à bord d'un bateau).

D'autre part, on peut observer que, représentées suivant le code graphique actuellement en vigueur (– : non accentué, ~ : accentué), les structures rythmiques de certaines chansons font apparaître des images de mers – soit calmes, soit démontées – qui illustrent les temps forts ou les pauses dans le récit.

Ci-dessous : représentation du jeu d'accentuation des derniers vers de la ballade « Jack The Mole ».

~~~~~~~~~~~~

–~~~~~~~~~~–

~~~~~––~~~~~

~~~~~––~~~~~

–~~~~~~~~~~–

~~~~~~~~~~~~

–––––~~–––––

–––––~~–––––

L’évolution des chants de marins

En 1870, l’usage de plus en plus fréquent de bateaux à vapeur pour traverser les mers mit une quantité de marins au chômage. De plus, les mouvements engendrés par les moteurs n’avaient pas besoin de chansons pour se coordonner. On se dirigeait donc tout droit vers la fin des chansons de bord.

Une loi, à priori totalement étrangère à l’univers de la mer, leur vint cependant en aide.

En 1875, en Grande-Bretagne, le Chimney Sweeper Act proclama l’interdiction d’exploiter dorénavant des enfants pour le ramonage des cheminées. Jusque-là, beaucoup d’entre eux mouraient des suites d’intoxications, ou alors suffoquaient dans les conduits des cheminées elles-mêmes.

Comme la majorité des travaux de ramonage étaient effectués par des enfants, le métier connut une grave crise qui fut néanmoins rapidement résorbée grâce à l’apport massif des marins des grands voiliers transatlantiques mis soudain au chômage. Une grande partie d’entre eux, encouragés par leur habileté à grimper rapidement sur de hautes échelles, à manier les cordes et à maîtriser des positions élevées – le plus haut des toits rivalisant rarement avec le plus haut des mâts de misaine – se convertirent dans le ramonage.

De nombreux chants traditionnels de marins se retrouvèrent ainsi fredonnés sur les toits des grandes villes portuaires.

Avec le temps, ces chansons s’adaptèrent à leur nouvelle situation et évoquèrent davantage le monde de « la maison » que celui du « bateau ».

Le cycle des Ballades du Capitaine Mac Pherson illustre bien cette évolution. « Le Revenant » (une des plus anciennes chansons de marin) appartient totalement au monde de la mer, alors que « Le Bébé et le Capitaine » marque les premiers signes d’un passage à la ville.

Le revenant

Au cœur des mers lointaines,

Au creux des flots monotones,

Au pied du bateau du capitaine Mac Pherson,

Un revenant à la peine demande qu’on le pardonne.

Du haut de son sombre gouvernail

Le capitaine aperçoit l’épouvantail :

« Un revenant repentant, ça alors !

C’est distrayant, je le prends à bord. »

Juché sur le mât de misaine,

Le revenant dit au capitaine

Tout ce qu’il voit à l’horizon.

À l’horizon et bien au-delà.

Sans l’ombre d’une hésitation,

Le capitaine écoute son compagnon

Et rejoint l’au-delà

D’où l’on ne revient pas.

Au cœur des heures disparues,

Au creux des peines perdues,

Aux pieds du capitaine Mac Pherson,

Le revenant lui demande pardon.

« Bien sûr, dit le capitaine aventureux,

Qui pourrait t’en vouloir pour si peu ? »

Le Revenant était à l'origine chanté par les marins pour exorciser leur peur quand ils étaient perdus dans le brouillard.

La chanson a été reprise par les marins-ramoneurs pour conjurer le "mauvais œil" qui risquait de s'abattre sur eux lorsqu'ils devaient travailler dans une maison dont la rumeur disait que des enfants ramoneurs y avaient perdu la vie.

Le bébé et le capitaine

Au pied de la maison du capitaine Mac Pherson

Un nouveau-né est déposé par une main fantôme.

Enveloppé dans une grande voile blanche,

Il ne dort que d’un œil, le petit ange.

« Un nouveau-né qui ne dort que d’un œil,

Tout de suite, je l’accueille.

Cela fera un excellent marin. »

Dit le capitaine à la vue du bambin.

Aussitôt, il hisse la grand-voile blanche

Et part en voyage, le petit dans ses bagages.

Sur les rives des îles Galapagos,

Le capitaine n’est pas le bienvenu.

À coup de crosses, il est jeté dans une fosse.

Mais heureusement pour lui,

Le nouveau-né ne dormait que d’un œil…

Comme il les a estourbis, les bandits.

En découvrant les îles Caïman,

Le capitaine est retenu par un tyran

Qui l’enchaîne au pied d’un volcan.

Mais heureusement pour lui,

Le nouveau-né ne dormait que d’un œil…

Du pétrin, le gamin a sorti le vieux marin.

Sous la brise des îles Marquises

De grands oiseaux au bec pointu

Terrorisent le capitaine abattu.

Mais heureusement pour lui,

Le nouveau-né ne dormait que d’un œil…

Il les a tous mis au tapis, comme promis.

De retour dans sa maison,

Le capitaine Mac Pherson

S’endort comme un bienheureux.

Il a baissé ses yeux fatigués

Sur la grand-voile et son nouveau-né.

Comme ils ont bien dormi, les amis…

Le Bébé et le Capitaine était une chanson de travail qui accompagnait le nettoyage des cheminées. Le "bébé" et le "capitaine" représentent des outils.

Le "capitaine" était un racloir accroché au bout d'un long manche qui servait à enlever les agglomérats de suie, plumes et déjections d’oiseaux qui se formaient dans les conduits des cheminées.

Ces agglomérats pouvaient prendre des formes de volcans, de montagnes, d’îles.

Il arrivait souvent que le "capitaine" se retrouvât coincé dans ces agglomérats.

On lançait alors "le bébé" sur le manche du "capitaine" pour le libérer.

Le "bébé" était une boule d’acier retenue par une corde et emmaillotée dans un linge pour ne pas briser le manche du "capitaine" sous le choc.

Un castelet de marin-ramoneur

Certains marins-ramoneurs, durant la période estivale – où l’on faisait moins appel à leur service et où de nombreux enfants traînaient dans les rues – gagnaient un peu d’argent en présentant leurs chansons dans de petits théâtres de marionnettes ambulants. Leur castelet représentait toujours une cheminée, et les marionnettes étaient réalisées avec des chiffons couverts de suie et fixées au bout de cannes de ramonage.

Les ballades – mi-chantées, mi-psalmodiées – présentées dans ces théâtres mettaient en scène un jeune ramoneur appelé Petit Tom.

Un album de photographie de marin-ramoneur

En 1904, dans un coffre ayant appartenu à un marin-ramoneur, fut retrouvé un album de photographies. Selon toute vraisemblance, les images ont dû être composées à partir de restes de plumes et de petits bois récupérés dans des conduits de cheminées. Elles semblent évoquer des oiseaux exotiques vivant dans des îles lointaines et qui faisaient tant rêver les marins.

L’ oiseau des brumes

En haut du mât, un peureux marin est envoyé.

« Pourquoi moi ? Pourquoi pas un habitué ?

— C'est pour ne plus t’entendre pleurnicher »,

Dit le quartier-maître, à peine agacé.

En haut du mât, tremble la voix du peureux marin.

« Ô mon père, pourquoi m'as-tu fait marin ? Quel destin ! »

À ces mots, de sombres nuages se forment au lointain,

Fondent sur le bateau, aidés par un vent soudain.

Une tempête s'abat sur le mât, secoue l'embarcation.

Le souffle d'une voix familière s'échappe d'un tourbillon :

« Pourquoi je t'ai fait marin, mon gamin ? Je te résume :

C'est pour que tu retrouves mon oiseau des brumes.

— Quel est cet oiseau des brumes ? Son nom ne me dit rien.

Où le trouver ? Tu es allé partout, et tellement loin.

Où te le rapporter ? Tu n'es plus qu'un fantôme incertain.

— Trêve de baratin, galopin, va et ramène-moi mon serin. »

À ces mots, le ciel s'éclaircit et le jeune marin se ressaisit.

Il attend de revenir à bon port, quitte le navire et ses misères,

Cherche un petit bateau abandonné. La chance lui sourit.

Seul maître à bord de son embarcation, il prend aussitôt la mer.

Les courants l'emmènent au Nord, à la poursuite de son trésor.

Après trois jours de traque, sur un bloc de glace à moitié fondu,

Il voit dériver dans la brume, un oisillon aux accents morfondus.

Il prend son harpon, n'atteint que trois plumes, et encore…

« Mon père, écoute-moi, j'ai raté ton oiseau de si peu.

Mais je n'abandonne pas. Bientôt, je serai plus chanceux. »

À l'approche des mers du Sud, les conditions sont moins rudes.

En haut d'un palmier, dans la brume tropicale, un oiseau soupire

Des airs éplorés. À la vue de l’humain, il prend de l’altitude.

Le marin ne retient que trois notes. Elles ne peuvent suffire.

« Mon père, écoute-moi, j'ai raté ton oiseau de si peu.

Mais je n'abandonne pas. Bientôt, je serai plus chanceux. »

Il vogue d’Ouest en Est. Soudain, à perte de vue, de la brume.

Et des oiseaux. Partout. « Oiseaux des brumes, je présume.

Ils sont trop nombreux. Quel est le bon ? Comment savoir ? »

Recroquevillé dans son petit bateau, il crie son désespoir.

Aussitôt, les oiseaux se rassemblent autour de son malheur.

Ils ont reconnu ses cris ; ce sont les leurs. Ce sont des pleurs.

Tous se lamentent en chœur. Une clameur envahit l’écume.

Au milieu de ses amis, le matelot se sent pousser des plumes.

« Ô mon père, écoute-moi, regarde-moi, je suis là !

Je suis ton oiseau des brumes, perché tout en haut du mât. »

Les métiers de la rue

Lorsqu’un marin-ramoneur chantait sur un toit, il ne le faisait généralement pas à voix basse, et tout le monde pouvait l’entendre. De nombreux métiers de rue ont repris ces chansons. Ils les ont adaptées aux conditions de leur propre activité, n’hésitant pas à les entonner pour appâter le chaland.

Un carton perforé pour orgue de barbarie

Il n’était pas rare, pour un passant de l’époque, d’entendre des airs bien connus de chansons de marins joués sur des orgues de Barbarie. Par endroits, les cartons perforés laissaient entrevoir des découpes de visages ou de paysages, suivant l’habitude prise par les marins de découper dans du papier les traits de l’être ou du lieu qui leur manquaient tant. Quand elles passaient dans les rouleaux de l’orgue, ces découpes provoquaient des sons distordus, d’une infinie tristesse, un peu comme le chant des baleines.

Un bateau de mercier

Certains merciers se fabriquaient de petits bateaux de bois dont les mâts étaient composés de bobines de fil. Ils les déposaient sur leur coffre puis chantaient une chanson, demandant de temps à autre aux enfants accompagnant les mères de tirer sur un fil. Cela faisait apparaître un personnage qui participait à l’histoire de la chanson.

Une hotte de tapissier

À la fin du xixe siècle, les marchands ambulants de papiers peints avaient pris l’habitude d’emporter leurs rouleaux dans des hottes représentant une maison victorienne. Une hotte pouvait peser jusqu’à 40 kilos ; elle possédait de grosses sangles à l’arrière. Comme à l’époque, on ne tapissait pratiquement que les cheminées des salons, les marchands de papiers peints pouvaient reprendre presque intégralement les chansons des marins-ramoneurs qui évoquaient les cheminées et les maisons.

Pour émerveiller leurs clients, ces marchands pouvaient réaliser de véritables petits théâtres de papier avec les différents motifs de leurs papiers peints.

Adamik

Perdu dans une contrée sombre et isolée,

Le bateau du capitaine Mac Pherson

Passe sous une voûte d’arbres penchés

Recouvrant les eaux tièdes de l’Amazone.

Voilà le mât qui heurte une longue branche folle.

Un jeune perroquet tombe sur le pont savonné.

Il est trop petit pour espérer le moindre envol,

Il crie : « Adamik ». Le capitaine le prend en pitié.

« Jamais, au cours de mes nombreux périples,

Dit le capitaine en tirant sur sa pipe,

Je n’ai vu une aussi belle boule de plumes.

Jamais je n’en retrouverai, même sur la lune. »

« Voyager n’a plus de sens,

Il est temps de rentrer à la maison.

Cet oiseau est ma récompense,

Voyager n’a plus de raison. »

Sur le chemin du retour, Adamik sur son épaule,

Le capitaine évoque ses voyages vers les pôles

Pour qu’à l’heure de la sieste, en fidèle perroquet,

Adamik les lui répète d’un ton de conteur satisfait.

Enfin dans sa maison de verre et de briques,

Le capitaine dépose le petit Adamik

Dans la plante verte penchée au salon

Entre la fenêtre et le gros fauteuil marron.

Cette chère plante qui, durant les longues absences,

Survivait en absorbant la buée sur les vitres froides,

Qu’elle essuyait pour voir si jamais au port, patience,

Le bateau du capitaine ne revenait pas dans la rade.

Adamik, dans la généreuse plante,

Se choisit une feuille géante,

Qui lui rappelle la flore et la faune

Familières des bords de l’Amazone.

Monté au grenier pour y ranger ses affaires,

Le capitaine retrouve dans une boîte de fer

Un cahier de devoirs datant de l’école secondaire

Qu’il n’avait pas terminés, leur préférant la mer.

« Tant que je n’aurai pas fini mes devoirs

Ma vie ne sera qu’une aventure dérisoire. »

Chaque après-midi, rempli d’espoir,

Il va au grenier réparer son savoir.

Puis il redescend pour une sieste au salon

Où, étendu dans le gros fauteuil marron,

Il écoute le récit de ses propres voyages

Que, docilement, Adamik répète sans relâche.

Mais Adamik en a assez de dire la même chose.

Il veut se passionner pour une plus noble cause.

« Moi aussi, je veux des voyages par centaines

Et revenir un jour les raconter au capitaine. »

Ainsi, tandis que le capitaine est au grenier,

Adamik s’en va discrètement par la cheminée.

Il vole jusqu’au port, cherche le premier bateau

Qui l’emportera dans d’incroyables eldorados.

Le premier bateau part en soirée ;

En attendant, Adamik va au café

Où il entend de vieux marins

Raconter leurs voyages lointains.

Mais là, plus question de partir seul à l’aventure.

Les récits des marins sont d’une telle nature,

Qu’Adamik ne pense qu’à rentrer à la maison

Et à les répéter au capitaine pendant son roupillon.

Il revient discrètement par la cheminée,

Attend que le capitaine quitte son grenier,

Retrouve son fauteuil et ferme les yeux

Pour lui raconter ses voyages merveilleux.

Ainsi, chaque jour sans exception,

Adamik va au tripot écouter les récits

Que, dès son retour à la maison,

Il répétera au capitaine endormi.

Arrive le moment où les devoirs sont finis.

Le capitaine est inactif. Il est malheureux.

« Non, rien n’est définitif. Je veux une nouvelle vie. »

Il descend du grenier et jette ses cahiers au feu.

Adamik était à l’extérieur.

Malgré la fumée dans la cheminée,

Il veut rentrer à l’heure

Pour le capitaine et sa sieste sacrée.

Le pauvre animal ne sait pas ce qui l’attend.

Il est pris dans le brasier des cahiers.

Le capitaine ne le voit pas, il l’attend.

Il cherche son compagnon à la cave, au grenier.

« Peut-être Adamik s’est-il échappé,

Pense le capitaine en souffrance,

Rester à la maison n’a plus de sens,

Il est temps de voyager. »

À la recherche de son perroquet,

Le capitaine Mac Pherson

Laisse sa plante verte

Toute seule à la maison.

Chaque matin, de ses feuilles tristes,

Elle essuie la buée sur la vitre

Pour voir si peut-être, à l’horizon,

Le capitaine ne revient pas pour de bon.

Le capitaine Mac Pherson n’est pas revenu.

Mais qu’est-il donc devenu ?

Est-il parvenu à bon port ?

L’histoire ne le dit pas encore…

Les années ont passé, toujours les mêmes.

La maison du capitaine

A pris son lot de peines.

Les carreaux sont cassés, le toit idem.

À chaque ondée, à chaque ouragan,

L’eau ruisselle du grenier à la cave.

Sur son passage en cascade, elle délave

L’escalier et le fauteuil du capitaine absent.

L’eau coule partout en fins filets,

Elle étend ses longs bras fluets

Jusqu’à la plate plante vert pâle

Et lui redonne une allure plus verticale.

De nouvelles feuilles poussent, abondent,

Le pot de grès éclate sous la bonne santé

Des racines qui soulèvent le plancher

Pour s’enfoncer dans la terre profonde.

Seule, une racinette reste au salon, étend son cou,

File jusqu’à la cheminée. Elle cherche, frénétique,

Un dernier vestige du regretté Adamik.

Trois plumes cendrées, un demi bec. Voilà tout.

De sa fidèle racine à présent belle et bien faite

La plante verte retrouve son ami posthume,

Enroule les plumes et le bec, le bec et les plumes,

Elle en joue comme d’une chère marionnette.

Sous les jeux que s’invente la plante

Les restes du perroquet s’assemblent

En de multiples formes d’oiseaux exotiques,

Lointains souvenirs de ce que fut Adamik.

La plante se raconte de belles histoires

En présence de son compagnon illusoire

Ressuscité par les mouvements de la racine

Qui, vers le haut de la cheminée, serpentine.

Vient le jour où, arrivé au sommet du conduit,

Le sentimental végétal largue l’animal roussi.

« Adieu Adamik, dit-elle aux plumes vaines,

Prends bien le vent et vogue vers le capitaine. »

Puis, profitant des orages d’été, la plante verte

Envahit la cave, le grenier, les pièces désertes.

De toutes ses forces, elle tient la maison debout

Jusqu’au retour du capitaine et de ses rêves fous.

« Capitaine Mac Pherson, que fais-tu ?

Où donc as-tu disparu ?

Es-tu revenu de la mort ? »

L’histoire ne le dit pas encore…

Les années ont passé comme passent les éternités.

Rien n’a changé, rien à espérer.

Que nous apportent les voyages aux antipodes

Si ce n’est une ode vague, à l’âme anéantie.

Un vieux capitaine à la triste dégaine

Revient sans baluchon, sans compagnon.

Sa maison l’a attendu au delà de la raison.

Elle n’est plus qu’un résidu du temps perdu.

Même la plante verte jadis si experte pour tenir

— Oh, hisse ! — la charpente en un fier édifice,

Même la plante verte jadis si alerte, pour finir,

A des allures de grand corps inerte.

Le capitaine — comment s’appelle-t-il encore ?

À présent tout le monde l’ignore.

Appelons-le Capitaine Plus Personne

En hommage aux vies retombées, monotones.

Donc, le capitaine Plus Personne a retrouvé

Sa plante écroulée en un vieux serpentin inanimé.

À moitié reléguée dans la cheminée,

On n’en voit pas la fin dans l’obscurité.

« Peut-être, par nature, suis-je trop pessimiste,

Peut-être, par miracle, en haut du conduit, elle résiste.

Je dois m’en assurer de bonne heure

Et appeler sans délai un ramoneur. »

Aussitôt dit, aussitôt fait, avec son échelle et ses cordes,

Un bien nommé Petit Tom vient frapper à la porte.

« Voyez-vous, dit le capitaine, c’est bientôt l’automne

Je dois me chauffer, mais ne voudrais pas tuer

Le dernier souvenir des belles années.

Pourriez-vous me dire si ma plante aimée

Dans la cheminée a survécu,

Ou si, définitivement, elle n’est plus. »

Petit Tom rentre dans l’âtre encombré

Du végétal et de son monde pétrifié.

Au creux de chaque feuille, même misérable,

Il pose les lèvres et chuchote, inlassable,

Les quelques mots au pouvoir enchanteur

Que seuls connaissent les petits ramoneurs.

La plante ne dit rien, rien, rien.

Le gamin maintient son refrain.

Il monte sur la tige creuse et noire,

À chaque feuille, il reporte ses espoirs.

Tout en haut, à l’ombre de la nuit étoilée,

Une petite feuille à peine voilée frémit.

Petit Tom retient son souffle : elle est vivante.

D’émoi, il lui chante des paroles enivrantes.

De joie, la feuille s’éveille, se tourne vers l’horizon,

D’un coup sec, se détache de son long bras moribond.

Elle est déjà bien loin dans le clair de lune

Partie aux antipodes chercher un semblant de fortune.

Ce qui reste de la plante est bel et bien mort.

Petit Tom, assis sur le toit, tombe dans les remords.

« Pourquoi avoir chanté les beautés du monde

À ceux qui vont se perdre dans la nuit profonde ? »

Au petit jour, Tom reprend échelle, corde et courage.

Devant le capitaine, il ne se perd plus en bavardages.

« Capitaine, ta plante est morte, c’est certain.

Qu’un bon feu te réconforte, l’hiver est si soudain. »

Aussitôt dit, aussitôt fait, le capitaine brisé

Craque une allumette, embrase l’herbacée.

« Bonne nouvelle, dit Petit Tom avec candeur,

Ta cheminée tire comme un bateau à vapeur. »

Dans le gros fauteuil marron, le capitaine s’affaisse,

Son compte est bon, il veut qu’on le laisse.

Petit Tom reste dans un coin, se fait oublier,

Voit le capitaine tomber dans les bras de Morphée.

Il s’approche. Au creux d’une oreille, puis de l’opposée,

Murmure délicatement les mots enchantés

Que seuls connaissent les enfants solitaires

Perdus dans des mondes imaginaires.

« Petit Tom, Petit Tom, Petit Tom,

Quand tu auras fini avec le capitaine Plus Personne

Ne m’oublie pas, je t’attends, suis presqu’endormi,

Prends ton échelle, tes cordes et tes mots infinis. »

L’héritage des chansons de marins

Après la Seconde Guerre mondiale, l’évolution du commerce de proximité a porté un coup fatal à l’activité des marchands ambulants.

Certains d’entre eux, devenus ouvriers en usine, y ont emporté leur répertoire de chansons. Petit à petit, les paroles se sont transformées pour devenir des chants syndicaux.

D’autres n’ont pas réussi à affronter les mutations de la société ; ils se sont marginalisés, vivent parfois démunis, dans la rue. Les textes et les mélodies de leurs chansons – qu’ils chantent pratiquement en boucle – se sont réduits au rythme de leurs conditions de vie. Ces chants possèdent cependant une telle intensité qu’il est impossible de rester indifférent lorsqu’on les écoute.

À l’heure actuelle, en dehors de quelques festivals attentifs au maintien de la tradition, il n’est pas aisé d’identifier clairement l’empreinte laissée dans la société par les chansons de marins, tant, au cours des deux derniers siècles, leur influence s’est largement disséminée dans l’ensemble de notre espace culturel.

La Glasgolie

« Tant que dans le cœur des hommes,

Il restera une part de glasgolie,

Tant que dans les bouteilles de rhum,

Il restera un fond de glasgolie,

Les chansons de bord continueront

De nous faire tourner en rond. »

La Glasgolie – Glasgolia Inn – était à l’origine le nom d’une tavernede Glasgow où de nombreux marins avaient pris l’habitude de se retrouver la veille d’un départ pour un long voyage.

De fil en aiguille, ce nom a également désigné ce sentiment si fort qui étreignait les marins avant de prendre le large. Un sentiment blotti entre nostalgie (des mois en mer donnent le mal du pays) et mélancolie (pourquoi vouloir à tout prix se mesurer à l’implacable océan ?)

La glasgolie, c’est la recherche de ce qui nous manque tant, de ce qui n’existe peut-être nulle part sur terre, et qu’en même temps, nous avons l’impression d’avoir connu dans une vie antérieure, avant de l’avoir définitivement perdu.

Bien sûr, il n’est pas obligatoire d’être marin pour connaître ce sentiment de glasgolie ; mais les marins – mieux que quiconque – l’ont tellement bien fait vivre dans leurs chansons qu’il n’est plus possible de savoir si c’est le sentiment qui a donné naissance aux chansons, ou si c’est l’inverse.

Les bouteilles enfumées

La veille de leur première traversée, les jeunes matelots étaient invités à se retrouver dans une taverne (telle que The Glasgolia Inn à Glasgow). Le début de la soirée était très arrosé, des marins de toutes générations confondues dansaient et chantaient des chansons gaies ; puis soudain, les marins expérimentés quittaient les lieux, laissant seul le plus vieux d’entre eux en compagnie des novices.

Ce vieux marin jetait un seau d’eau sur les bûches qui brûlaient dans la cheminée, ce qui provoquait une fumée très dense. Pendant que le feu rendait son dernier souffle, le vieux marin capturait un maximum de fumée dans une série de bouteilles de whisky vides. Tandis que le froid commençait à régner dans la pièce, il psalmodiait une ballade aux jeunes matelots assis en cercle autour de lui. De temps en temps, quand un sombre sentiment de catastrophe intervenait dans son histoire, il laissait échapper de ses bouteilles de whisky de longues volutes de fumée qui, parfois, pouvaient former dans l’air les traits inquiétants d’un fantôme.

C’était, pour beaucoup de jeunes, la première fois qu’ils ressentaient ce froid dans le dos qu’ils allaient si souvent connaître un peu plus tard, seuls face à la haute mer.

Aucun document – dessiné ou photographié – ne peut venir attester de l'existence de ces soirées. À tel point qu’il est permis de douter de leur authenticité. Peut-être font-elles partie de ces nombreuses légendes que le monde des marins nous a léguées.

Le bébé et le revenant

« Je ne connais que le sombre, l’humide, le reclus,

N’est-ce donc que cela et rien de plus, la vraie vie ?

Je sens pourtant en moi tant de joies inassouvies.

Fuir enfin ce monde clos est un rêve éperdu.

Qui peut bien me maintenir dans cet enfermement ?

Je ne vois ni le jour, ni la nuit, ni les roses, ni la lune,

Je ne sais même pas si ces choses existent vraiment.

Si, au moins, je pouvais partager mon infortune.

— Eh là, qu’est ce que j’apprends, on est déprimé ?

Ne t’en fais pas, petit, je vais te remonter.

— Qui es-tu ? — Je suis un esprit errant dans l’éternité.

Un revenant qui, par hasard, a surpris ta logorrhée.

Mais toi, sais-tu au moins qui tu es ? J’en doute.

— Non, je n’en ai pas la moindre idée, je t’écoute.

— Eh bien, tu es presqu’un bébé, un bébé pas encore né.

Prends patience, ta maman devrait bientôt accoucher.

— Comment le sais-tu ? Comment es-tu venu jusqu’à moi ?

Qu’y a-t-il alentour ? Quand ne serai-je plus à l’étroit ?

Comment peux-tu m’entendre, je n’ai pas ouvert la bouche ?

Comment puis-je t’écouter ? Tout cela me paraît louche.

— À tout cela, mon petit, je vais te répondre, et bien plus encore.

Chaque jour, voilà des mois, ta maman vient dans les parages.

Une mer infinie, des vagues profondes, voici un sombre paysage

Où, depuis la perte de son mari marin, elle déplore dès l’aurore

Les jours heureux qui se passaient à deux, bientôt à trois avec toi.

Depuis le drame, elle s’assoit sur ce banc, regarde dans le vide.

Elle occupe cette planche sur laquelle il fait pourtant si froid

Que je la pensais destinée à moi seul et à ma damnée vie livide.

Car ce banc était autrefois un élément de mon bateau chéri.

Ce bateau qui, par ma faute, dans les eaux tourmentées, a chaviré

Avec mes compagnons de bord. Leur âme est allée droit au paradis,

Tandis que, unique responsable du drame, je suis condamné à errer

Là où mon bateau s’est disloqué. Partout où il s’est dispersé, je vais.

Je vais au fond des récifs retrouver sa proue éventrée, je vais hanter

Les abris de pêcheurs faits des débris échoués sur le rivage,

Je vais sur ce banc, érigé un soir d’orage devant la nature sauvage.

Petit, ton désarroi a touché ce qui reste de mon être.

Tu n’as pas encore de voix, je n’en ai plus.

Tu n’as pas encore de vie à toi, je n’en ai plus.

Tu veux éperdument naître, je veux absolument disparaître.

Petit, tes pourquoi, tes comment, ta soif de tout connaître

Sont de bon aloi. Sache seulement que le temps dévolu

Aux personnes de notre acabit, ce temps retenu

Est bien plus surprenant que ce qu’il laisse paraître. »

Sur ce, l’esprit se retire dans son monde parallèle

Et laisse le bébé attendre le moment où sa maternelle

Le libérera enfin de ses obligations prénatales,

Et de toute autre contingence ombilicale.

À peine sorti du ventre,

Le petit se concentre

Sur les beautés du monde

Et la joie qui l’inonde.

Aussitôt, il veut crier

Son bonheur insensé.

Partout, il veut aller

Comme un aventurier.

Mais il ne fait que tomber.

Mais il ne peut que brailler.

Tomber et puis brailler,

Brailler, brailler, brailler…

Les jours sont, pour la mère, trop difficiles,

Ses nerfs sont déjà si fatigués, si fragiles.

Elle rejette ce morveux qui l’horripile

Et va l’abandonner, incognito, à l’asile.

Là-bas, l’enfant n’a pas plus de liberté

Que dans sa première vie d’avant-né.

L’éducation est affaire de discipline.

Trop d’indulgence, et la volonté décline.

Dans cet environnement hostile,

Le petit garçon apprend pourtant à lire,

À écrire, va rechercher le plus utile,

Ne se contente pas simplement de retenir.

À chaque mot nouveau, son esprit s’enflamme.

Il s’invente des histoires merveilleuses

Qui l’éloignent de son propre drame,

Font passer les heures trop douloureuses.

La nuit, il se berce de ses mondes chimériques,

Qui cependant, à ses yeux, ont allure véridique.

« Quand enfin je sortirai d’ici, pense-t-il avec émotion,

Partout, pour la lune et les roses, je dirai ma dévotion. »

À sa sortie de l’orphelinat, en jeune homme ébloui,

Il découvre que le monde n’est pas si épanoui.

Les fleurs fanent, la lune décroît, déçoit, déchoit.

Les choses sont plus lourdes que leur propre poids.

« Peu importe, se-dit il, j’irai sur les chemins tristes

Chanter les pétales effondrés, les astres aux faces cachées.

Peu importe. Si mes mots ne sont pas sinistres,

J’aurai toujours la force d’avancer. »

Il va là où ses pas vont, s’enfonce dans les forêts,

Dort à la belle étoile, traverse les rivières, les villages.

Parle aux inconnus, jamais ne se décourage,

Ne pense pas au lendemain, vit sans regret.

Vient le jour où la route s’efface dans le sable.

Devant lui, il n’y a plus que l’océan… et un banc.

Étrangement, cet endroit ne le laisse pas indifférent ;

Comme s’il le connaissait bien, c’est à peine croyable.

Sur le banc, une petite vieille. C’est sa maman.

Personne ne le lui a dit, mais c’est indiscutable.

Il s’assoit à côté d’elle, ne dit rien d’impardonnable.

Ne dit rien du tout, ce n’est pas le moment.

Il ne la connaissait que de l’intérieur. N’ose la regarder.

Elle, de son côté, ne pose même pas les yeux sur lui,

Trop occupée de converser avec le fantôme de son mari.

Comme elle le fait chaque jour depuis des années.

Elle se tient sur ce banc qu’elle-même a érigé

Avec quelques débris que la mer a ramenés

Du bateau de son cher disparu. Ce bateau maudit

Qui, un soir de tempête, a tout espoir englouti.

« Allons, continuons notre route », dit le fils comme piqué au vif.

Il se dirige vers un abri abandonné parce que trop hanté,

En défait les vieilles planches, les assemble en un frêle esquif,

Prend la mer, ne se retourne pas, n’arrête pas de chanter.

La mer de glace

De nos jours, on chante de moins en moins sur les bateaux. À bord des superpétroliers qui sillonnent les mers pendant des mois, les marins ne chantent plus pendant le travail. Ils ont des écouteurs vissés sur les oreilles ; tout juste chantonnent-ils les airs qui défilent dans leur smartphone . Certains soirs, pour se délasser, ils se réunissent autour d’un karaoké ; ou alors, au cours d’un Skype avec leur famille, ils entonnent un « bon anniversaire » en soufflant sur les bougies d’un gâteau qui apparaît à l’écran.

Et pourtant, un renouveau extraordinaire des chansons de marins est en train de se produire. Avec le réchauffement climatique, d’énormes cargos peuvent, durant les trois mois d’été, se frayer un passage dans les glaces du cercle polaire arctique. La traversée n’est pas sans risque car, à tout moment, les glaces peuvent se refermer autour des bateaux. Pour prévenir du danger, des marins font le guet sur le pont. Ils observent la façon dont les glaces se fendent, s’émiettent contre la coque. Avec l’expérience – rien qu’au bruit provoqué par la glace qui se brise –

ils peuvent savoir si elle peut soudainement se reformer dans un courant glacé ou, au contraire, si elle est en voie d’amollissement. Une dizaine de « marins-guetteurs » est ainsi répartie aux quatre coins du bateau. Ils communiquent continuellement entre eux en imitant les bruits de glace qu’ils entendent. Au début, ces bruits reproduits étaient simplement criés, puis, avec le rythme lancinant des glaces heurtant le bateau, ces cris sont devenus des chants. Des chants qui résonnent dans la fragile blancheur de la mer de glace.