Deux souris un peu trop gourmandes tombent dans un bol de lait. C’est un grand bol aux parois rendues tellement glissantes par le lait qu’il n’est plus possible d’en sortir. Une souris est plus lucide que l’autre. Elle se dit : « Ces parois sont bien trop glissantes, jamais je ne parviendrai à m’échapper. Je préfère une mort digne, en pleine conscience de moi-même, plutôt que de m’agiter en vain comme une folle. » Et elle se laisse couler dignement au fond du bol. L’autre souris ne pense pas à tout cela. Elle n’a qu’une idée en tête : « Je veux sortir ! Je veux sortir ! » Elle s’agite éperdument. Bientôt, elle est à bout de force. Mais ses pattes ont tellement battu le lait qu’il s’est transformé en beurre. Sans même se rendre compte de ce qui s’est passé, la souris sent le sol se raffermir sous ses pieds et bondit hors du bol.

Chaque fois que je tombe dans un souvenir de mon enfance, un souvenir si fort qu’il n’est plus possible d’en sortir, la tentation est grande d’imiter la première souris et de me laisser glisser doucement au fond de ma nature nostalgique. C’est alors que se dresse devant moi le visage ahuri de la souris fofolle, cette obstinée petite bête qui me pousse à remuer mes souvenirs dans tous les sens, qui me force même à les raconter avec l’espoir qu’un jour, je puisse m’en libérer.

Je me souviens de l’été de mes douze ans. Ma mère m’avait emmené voir Pelléas et Mélisande au Festival de Théâtre de Spa. Le climat de la pièce était si envoûtant que j’ai insisté pour aller la revoir les deux jours suivants. À la fin des applaudissements qui clôturaient la représentation, ma mère m’avait retrouvé tellement ému qu’elle s’était arrangée pour me faire rencontrer les acteurs dans les loges. Même démaquillés et, pour certains, déjà en habit de ville, ils paraissaient encore sous le charme de l’histoire qu’ils venaient de jouer ; ils marchaient lentement, passant d’un couloir à l’autre, toujours perdus dans les brumes de la forêt de Pelléas et Mélisande. J’étais incapable de leur dire un mot qui aurait pu les arracher à l’entre-deux-mondes dans lequel ils semblaient flotter. Sans le faire exprès, je me suis appuyé contre une petite porte qui s’est ouverte sous mon poids. Elle donnait sur la scène. Des techniciens finissaient de rouler sur elle-même une immense toile peinte à grands traits. C’était la forêt que, quelques minutes plus tôt, j’avais vue si magique, à moitié cachée derrière un brouillard artificiel.

Quand tout le décor a été remisé dans un camion, j’ai marché sur le plateau vide. Seules, sur le plancher noir, apparaissaient de petites croix blanches en toile adhésive, placées là comme points de repère pour que les acteurs trouvent leur place au fond de la forêt. J’étais complètement fasciné par ces marques ; elles indiquaient l’endroit précis d’où étaient partis ces mots qui m’avaient tant touché. En les observant de près, j’avais remarqué qu’elles étaient enduites d’un blanc légèrement brillant pour mieux apparaître dans le noir. Je les considérais comme des peintures précieuses, bien plus précieuses que la grande toile de la forêt qui avait perdu tout son mystère dès que je l’avais vue « en vrai ». Me découvrant en émerveillement devant ces marques, un régisseur me dit très gentiment que, comme c’était la dernière représentation du festival, si ça me faisait plaisir, je pouvais les enlever et les reprendre avec moi.

Ces marques, je les ai conservées. Je les ai collées sur des petites planchettes de bois noircies au brou de noix, comme pour leur faire retrouver le plancher de la scène du théâtre de Spa.

Mon père n’avait de passion ni pour le théâtre en général, ni pour Pelléas et Mélisande en particulier, ni même pour la peinture précieuse. Ce qu’il aimait, c’était l’Histoire avec un grand « H » et, moi aussi, il m’aimait bien. Ainsi, lorsque je lui ai montré ma collection de croix blanches, il a tout fait pour les trouver intéressantes. Il disait qu’elles lui rappelaient ses petits soldats de bois avec lesquels, à mon âge, il avait passé tant d’après-midis pluvieuses. Pendant des mois, dès qu’il en avait l’occasion, il disposait et déplaçait mes marques avec une rigueur toute scientifique (comme il disait) pour me rejouer les grandes batailles de l’Histoire de l’humanité. La prise de Jérusalem, en 612 avant notre ère, où Nabuchodonosor envoie Nebouzaradân, le chef de sa garde personnelle, au cœur du Temple de Salomon. La bataille de Lépante, en 1571, où 230 galères ottomanes affrontent 208 galions de l’Invincible Armada espagnole dans le golfe de Corinthe, non loin d’Ithaque.

Comme par enchantement, chacun de ces noms si exotiques venait se greffer sur la petite croix blanche que mon père leur avait attribuée pour les rendre plus vivants. Je me rendais compte qu’il suffisait juste de prendre ces marques en main, ou même simplement d’y poser les yeux, pour garder en mémoire les histoires qu’on leur avait fait porter.

Au collège, le cours d’anglais me donna une bonne occasion de vérifier leur pouvoir. Notre professeur nous avait demandé d’apprendre par cœur un ancien conte écossais, La cible. Tout le monde devait le connaître sur le bout des doigts pour le prochain contrôle ; l’un d’entre nous serait désigné au hasard pour le dire sur l’estrade. Je m’étais entraîné à raconter La cible en m’aidant de mes croix blanches. Vint enfin le jour tant attendu. Voyant que je m’agitais sur mon banc comme une souris au fond de son bol, le professeur m’avait choisi pour réciter La cible devant la classe. J’avais disposé quelques croix blanches à mes pieds et, passant de l’une à l’autre, je me suis retrouvé corps et âme dans chacun des lieux, dans chacun des personnages de l’histoire.

Au soleil couchant, un renard s’introduit dans le poulailler d’une ferme isolée à la lisière de la forêt. « Cette fois-ci, tu ne m’échapperas pas ! » s’écrie le fermier qui a vu venir le danger. Aussitôt il prend son bâton et coince l’animal dans l’angle d’un mur. Il est prêt à porter le coup fatal lorsqu’il sent son bâton partir brusquement en arrière. C’est son fils qui s’y est accroché. « Non, mon père, ne lui fais pas de mal, il est trop beau, épargne-le. » L’animal ne demande pas son reste.

« C’est malin ! hurle le père, maintenant il est parti. Tu ne fais rien de bon dans la ferme. Va dans ta chambre, sans manger, et n’en sors pas avant demain matin. »

Dès que la nuit est tombée, l’enfant glisse son traversin sous les couvertures en lui faisant prendre la forme d’un enfant endormi. Il laisse juste dépasser une chaussette de la même couleur que ses cheveux, puis s’en va par la fenêtre. Il s’enfonce dans la forêt, file droit dans la tanière du renard.

« Tu m’avais promis, dit-il au renard. Pourquoi es-tu revenu ? Je ne comprends pas, je fais tout pour toi, pour te protéger de la fureur de mon père. Je t’apporte même à manger. Qu’as-tu encore besoin de venir rôder dans le poulailler ?

— Je voulais juste les regarder, répond le renard, elles sont tellement belles.

— Regarde-les de plus loin.

— J’ai bien essayé, mais je m’approche sans même m’en rendre compte.

— Écoute, voilà ce que nous allons faire. Tous les jours, quand je viendrai t’apporter à manger, tu ouvriras bien tes longues oreilles et je te parlerai d’elles. Du mieux que je peux. Je te les décrirai tellement bien que ce sera comme si tu les avais devant toi.

— C’est d’accord.

Les deux amis conversent toute la nuit – une nuit de pleine lune – allongés sur le tapis de plumes qui recouvre le sol de la tanière. Au moment de rentrer chez lui, à l’instant même où il sort la tête de son abri, l’enfant voit au loin la silhouette d’un cavalier à l’arrêt.

Dans le froid du petit matin, son cheval est fumant de transpiration ; de ses naseaux s’échappent de longs nuages de buée. L’homme, lui, retient son souffle. Il a un arc tendu entre les mains. Le fin fil de l’arc ne tremble pas. La flèche, une magnifique flèche d’argent, est totalement immobile, prête à partir au cœur de sa cible, au cœur du terrier. L’enfant ne bouge pas d’un millimètre. Il est subjugué par la beauté de ce cavalier.

D’un seul coup, le soleil perce la brume. L’enfant est ébloui par un de ses rayons. Il cligne des yeux. Trop tard, quand il les a rouverts, le cavalier, son cheval, l’arc, sa flèche ont disparu.

L’enfant rentre chez lui par la fenêtre. Son père n’a pas remarqué son absence. L’enfant ne pense plus qu’au cavalier. Il veut absolument connaître son histoire. La nuit venue, après avoir bien aménagé son lit, il va discrètement rejoindre son ami le renard, tue le temps en lui parlant des poules. Au petit matin, il passe la tête hors de la tanière et scrute la forêt toujours embrumée. « N’espère pas la présence de ton cavalier, dit le renard, il n’apparaît qu’au sortir des nuits de pleine lune. »

Arrive enfin la lune ronde tant attendue. L’enfant n’a jamais aussi bien parlé des poules à son camarade. Le moindre détail est bon à raconter pour se tenir éveillé jusqu’aux petites heures. À l’aurore, le cavalier est fidèle au rendez-vous. Exactement dans la même posture que la dernière fois. L’enfant sort de la tanière. « Vite, se dit-il, je dois le rejoindre avant que le soleil ne perce la brume.

— Non, ne t’approche pas, dit le renard, il faut rester à distance. Tu me l’as toujours dit. »

Mais l’enfant n’en peut plus. La tentation est trop forte, il se lève et marche le cœur battant. La flèche d’argent est pointée droit sur lui. Il n’a pas peur. L’essentiel est d’arriver à hauteur du cavalier merveilleux et de lui faire raconter son histoire. Au moment d’atteindre son but, le monde semble se dissoudre autour de lui. Sans la moindre résistance, l’enfant traverse le cheval et son cavalier, la flèche et son arc. Il les traverse comme on traverserait un arc-en-ciel. Il n’y a rien. Rien que des gouttes de rosée en suspension qui reflètent un tronc calciné en forme de cheval et de cavalier, un fil d’araignée tendu sur une branche courbe rongée par le lichen, une longue plume de faisan déposée sur la branche comme une flèche d’argent. L’enfant prend la plume, puis, la tête basse, retourne au terrier, dit adieu au renard, rentre chez lui, se jette sur son lit et plante violemment la pointe de sa plume dans le traversin sous les couvertures, juste à l’endroit du cœur. Dans un sanglot, il crie « C’est fini ! maintenant c’est bien fini ! » Réveillé par ses pleurs, le père ouvre la porte. « Qu’est-ce qui est fini, mon fils ?

— C’est fini, je ne me raconterai plus jamais d’histoire. À partir d’aujourd’hui, je t’aiderai dans les travaux de la ferme, mon père. Et je ne mettrai plus jamais les pieds dans la forêt. Dans la forêt, il n’y a rien, rien que du mensonge. »

L’enfant avait prononcé cette dernière phrase d’une toute petite voix ; une voix si faible, que son ami le renard, même avec ses longues oreilles, n’aurait jamais pu l’entendre.

Mes petites croix m’avaient aidé à raconter La cible comme si j’y étais vraiment. C’était un moment merveilleux.

Par la suite, dès que j’avais terminé la lecture d’un roman, je déposais mes marques comme des petits cailloux sur le plancher de ma chambre et retrouvais ainsi le chemin des histoires où vivaient mes nouveaux héros. Elles ne me quittaient jamais. Ma mère avait même cousu une poche supplémentaire à mon cartable pour y glisser un boîtier où était rangée ma collection.

Une fois pourtant, je n’ai pu l’emporter. C’était l’excursion annuelle de l’école et nous partions pour une journée d’escalade dans l’ancien Fort de Dave. Juché sur les hauteurs de la Meuse, le fort est resté célèbre dans toute la région pour avoir si bien résisté aux attaques ennemies durant les guerres 14-18 et 40-45. Malgré mon insistance, il n’était pas question de s’encombrer de babioles telles que ma boîte à croix blanches pour une journée aussi sportive.

Des guides, suspendus en rappel au pied des falaises, nous attendaient pour nous hisser sur un éperon rocheux. Dès que j’ai été pris dans les bras de mon moniteur et que nous nous sommes élevés dans les airs, j’ai hurlé. C’était trop pour moi. J’étais tout entier dans des sensations purement physiques, dans la vie immédiate. Je n’étais pas capable de ça. Cela me donnait un terrible vertige. Je m’agitais dans tous les sens. Sans dire un mot, le moniteur m’a déposé au sol. J’étais condamné à rester en bas. En allant m’allonger au pied d’un arbre qui se trouvait un peu plus loin, j’avais remarqué une petite cible en carton suspendue à une branche par des enfants qui devaient venir jouer à la guerre avec leur carabine à plomb. J’étais fasciné par le trou qui se tenait au centre de la cible. En fermant un œil pour regarder au travers, on découvrait le paysage complètement transformé. L’eau de la Meuse semblait couler au-dessus des arbres de la forêt ; les bateaux, comme des vaisseaux fantômes, passaient silencieusement dans le feuillage.

Les cris de joie de mes camarades en haut de la falaise m’ont ramené à la triste réalité. Je n’étais capable de m’aventurer que dans un monde imaginaire. J’ai levé la tête pour partager un tant soit peu leur émerveillement, mais je ne pouvais rien voir à part un gros nuage noir qui dérivait lentement dans le ciel, chargé de toutes mes désillusions.

En rentrant à la maison, j’ai fait une crise terrible à mes parents. Avec une incroyable mauvaise foi, je leur ai dit que si ma journée avait été aussi lamentable, c’était uniquement de leur faute. Qu’ils auraient dû me laisser partir avec ma boîte de croix blanches. Qu’elle au moins m’aurait donné la force d’accompagner les autres en haut de l’éperon.

Mes parents n’ont pas été dupes. Au contraire, ils se sont inquiétés de l’influence néfaste que pouvaient avoir ces marques sur moi. J’entendais ma mère dire à mon père : « Il ne vit pas comme les autres enfants de son âge. Il ne va jamais au cinéma avec ses camarades, ne lit pas leurs bandes dessinées. D’ailleurs, il ne dessine même pas, il reste uniquement dans ses images intérieures. »

Cependant, ma mère pensait qu’il ne fallait pas trop me brusquer, qu’on ne devait pas me jeter brutalement dans la vie réelle comme on jetterait à l’eau quelqu’un qui ne sait pas nager.

Mon père proposait de prendre un poste de télévision ; il disait qu’il y avait de très bonnes émissions d’histoire qui m’aideraient à sentir les Grands Défis de l’Humanité. « N’allons pas trop vite, avait répondu ma mère, apprenons-lui d’abord à découvrir de belles images silencieuses qui lui donneront envie de sortir en douceur de lui-même et de regarder pleinement le monde. »

En accord avec mes professeurs, il fut décidé que j’accompagnerais une classe de plus grands pour visiter la rétrospective des œuvres de Caspar Friedrich au Musée des Beaux-Arts de Liège.

Presque chacune de ses peintures met en scène un personnage de dos en train de contempler un paysage. Dans une de ses toiles, ce personnage regarde un gros nuage. Le tableau a ceci de particulier que l’on ne peut pas dire si le nuage est à des kilomètres du personnage ou juste au-dessus de sa tête, ou même, s’il n’en sort pas directement, comme une émanation de ses méditations.

J’avais ressenti exactement la même impression au Fort de Dave, lorsqu’un gros nuage était passé au-dessus de moi.

Un moment – c’était plus fort que moi – j’ai tendu la main pour toucher le nuage. À la seconde, la voix d’un gardien s’est fait entendre : « On ne touche pas ! On peut montrer du doigt, mais on ne touche pas. Un vrai amateur de peinture se tient à une distance respectueuse. » Je suis resté au moins une heure sans bouger devant le tableau, captivé par cette fusion entre le mouvement des pensées du personnage et les turbulences atmosphériques. Je venais de rentrer à l’intérieur de l’image ; j’étais devenu le personnage, j’étais devenu le nuage.

Les intuitions de ma mère s’étaient avérées excellentes. Je sentais s’éveiller en moi le destin d’un véritable amateur de peinture, c’est-à-dire quelqu’un capable de montrer du doigt les images les plus impressionnantes sans avoir besoin de les toucher.

Mon premier exercice pratique débuta un dimanche. Pendant que mon père, allongé dans son fauteuil, plongeait dans ce qu’il appelait « sa sieste sacrée », je contemplais ses traits devenus soudain immobiles. Puis je tendais mon doigt vers lui et, tout en essayant de le tenir à une distance respectueuse – c’est-à-dire juste à quelques millimètres de sa peau –, je passais en revue les contours de son visage en murmurant : « Je ne te touche pas, je ne te touche pas. » Mon père soulevait à peine une paupière et, d’un petit sourire complice, laissait échapper : « Tu as intérêt, parce que si jamais tu me touches, tu déclenches une nouvelle guerre des Six Jours (juin 1967), et je serai encore plus terrible que Moshe Dayan. »

Ma mère, de son côté, ne voulait pas s’arrêter en si bon chemin. Dans une revue d’art, elle avait déniché une petite annonce.

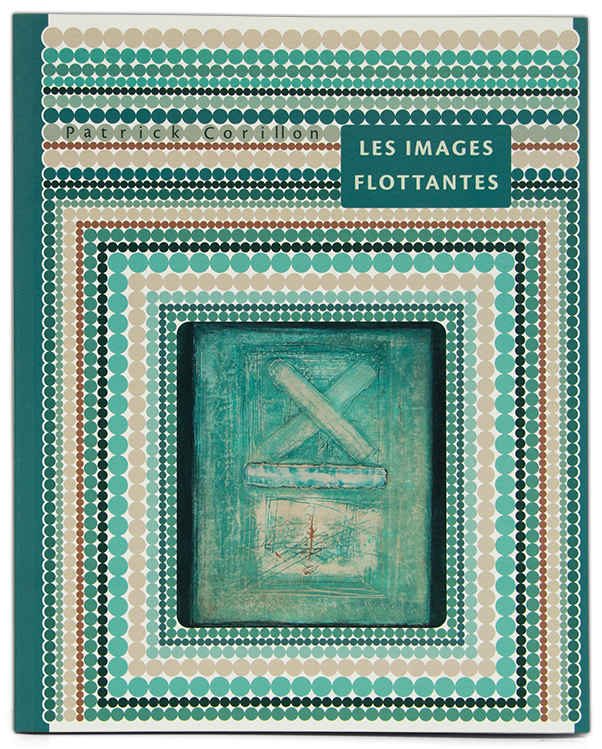

« LES ICONOCLASSES. Sortez du cadre ! Durant les vacances de Noël, offrez à votre enfant une semaine d’initiation aux images grâce aux chefs-d’œuvre de la peinture de la collection du Musée d’Art moderne d’Ostende. Stage accessible à partir de 7 ans. »

J’allais donc passer les vacances de Noël à Ostende. Il était bien entendu que mes petites marques blanches ne feraient pas partie du voyage. En compensation, et aussi pour que je présente bien dans le monde de l’art, mes parents avaient bien voulu m’acheter une paire de chaussures dont je rêvais depuis longtemps. Je ne leur en avais rien dit, mais elles possédaient de magnifiques semelles à petites croix qui, dès que l’on sautait dans une flaque, faisaient apparaître un instant leur empreinte sur le trottoir.

Pour la première fois, j’ai pris le train seul. Tante Nelly, une cousine éloignée de ma mère, m’attendait à la gare. C’était elle qui allait m’héberger durant le stage. Tante Nelly, que je n’avais encore jamais rencontrée, ne parlait pas beaucoup. Elle me regardait avec un doux sourire que j’avais du mal à interpréter : souriait-elle parce qu’elle était contente de me voir ou simplement parce qu’elle souriait ainsi en toutes circonstances ?

Je dormais dans la maison des hiboux. C’était une pièce aux multiples fonctions, dont – entre autres – celle de chambre d’ami où le moindre espace disponible était occupé par un nombre infini de hiboux en bois ou en terre cuite. Quelque chose me troublait dans cette collection. Mon père avait rangé ses soldats de bois une fois pour toutes ; moi-même, j’avais réussi à me séparer de mes petites croix blanches pour une semaine. Les hiboux avaient-ils un pouvoir tellement supérieur qu’il était impossible de les mettre de côté ? L’un d’entre eux attira mon attention. C’était le seul à avoir les yeux clos. Précautionneusement, je l’ai placé à côté de mon lit pour être sûr de bien dormir.

Le lendemain matin, tante Nelly me conduisait à pied au Musée d’Art moderne. Comme son appartement était situé à deux pas du musée, le reste de la semaine, je pourrais faire le trajet tout seul. Le stage débutait dans les réserves. Nous étions une dizaine d’enfants, moitié filles, moitié garçons. L’animatrice, qui parlait avec un bel accent italien, a demandé à chacun de se présenter et de préciser ce qui avait motivé sa présence à cette Iconoclasse. La grande majorité des participants avaient été envoyés par leurs parents pour ne plus gaspiller leur temps à lire des bandes dessinées ou à regarder la télévision. On voulait leur faire connaître des images de « meilleure tenue ». Un seul garçon donna une explication différente. « Je viens ici parce que je suis insensible. Insensible à tout. Et mes parents sont persuadés que personne ne peut rester insensible à l’art. Après tout, c’est leur droit. »

Après un petit silence gêné, l’animatrice s’est tournée vers moi. « Et toi, mon garçon ? tu n’as encore rien dit. » Je me suis approché d’elle et, entre mes mains, lui ai chuchoté à l’oreille : « Madame, c’est la première fois que j’en parle, mais j’ai l’impression de n’être, moi-même, rien d’autre qu’une image. Quand je me regarde dans le miroir, je crois que c’est celui en face de moi qui est vrai ; quand je vais au théâtre, je crois que c’est le décor sur la scène qui est vrai et que moi, je ne suis qu’une ombre assise dans le noir. Quand je vois passer un gros nuage au-dessus de ma tête, je crois que c’est le nuage qui est ma vraie tête, et que la tête qui se trouve sur mes épaules est juste l’image de la tête d’un enfant de douze ans qui regarde passer un nuage. » Je lui ai aussi parlé de mes croix blanches, lui avouant que seule leur compagnie me donnait le sentiment d’être véritablement dans le monde.

L’animatrice posa délicatement la main sur mon épaule : « C’est bien, c’est même très, très bien ! » Elle s’est ensuite adressée à l’ensemble des participants : « Mes enfants, les images par elles-mêmes ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas vraies non plus. D’ailleurs, si vous le voulez bien, mettons-les un moment de côté. Nous sommes rassemblés ici, dans la réserve du musée, parce que justement, il n’y a aucune image à voir en face. Autour de nous se trouve au moins un millier de tableaux. Où sont-ils ? Tous bien rangés les uns contre les autres. Vous ne pouvez voir que leur tranche. Et pourtant, l’atmosphère de cette réserve est imprégnée de ces milliers d’images qui dorment à côté de nous. Sachez que, même durant leur sommeil, les images rayonnent. L’air que vous respirez est chargé de minuscules particules d’images flottantes. Si j’avais le pouvoir de les agrandir, voici ce que vous verriez. » Et elle lança en l’air des poignées de confettis de toutes les couleurs qui retombèrent joyeusement sur nous. « Vous voilà baptisés ! Vous voilà prêts à intégrer votre première Iconoclasse. »

À nos oreilles contemporaines, ce discours peut paraître bien étrange, mais il faut le replacer dans son contexte. Nous n’étions que quelques années après Mai 68, et les projets visant à changer notre rapport au monde fleurissaient de partout. Notre animatrice, qui avait étudié auprès de pédagogues tels que Munari ou Rodari, avait la ferme conviction que le développement de l’imagination passait obligatoirement par une pratique physique, par une expérience du corps.

« Le premier exercice tentera de vous faire rentrer dans la peau d’une toile qu’un jour peut-être, un peintre choisira pour y fixer ses images. » Elle sortit de sa poche un petit morceau de toile de chanvre. « Regardez ce magnifique enchevêtrement de fils. Eh bien, nous allons le connaître de plus près. Tissez-vous ! J’ai dit : tissez-vous ! »

En nous montrant elle-même les mouvements à accomplir, elle nous amena à nous croiser savamment les doigts, puis les mains dans les bras, puis les bras dans les jambes. Après un échauffement chacun de son côté, nous devions nous tisser par deux. Par chance, je suis tombé sur le garçon insensible qui, sans état d’âme, s’appliquait juste à bien faire ce qu’on lui demandait. Alors que les autres se tortillaient dans tous les sens comme de vulgaires chenilles désorientées, mon camarade et moi avions très rapidement atteint l’habileté de vers à soie expérimentés. Toutefois, grâce à la persévérance de l’animatrice, en fin de matinée, tout le monde était parvenu à se tisser correctement.

L’après-midi était consacrée aux exercices d’étirement, « pour éprouver la sensation d’être une toile tendue sur un châssis ». Le garçon insensible possédait une force incroyable. À un moment, j’ai même craint qu’il ne me déboîte l’épaule mais, grâce à lui, j’ai vraiment compris de l’intérieur ce que vivait une toile tendue à la perfection. À la fin de la journée, totalement exténué, j’ai pratiquement rampé jusqu’à l’appartement de tante Nelly. Répondant à peine à son timide sourire, je me suis écroulé dans mon lit. Je n’ai même pas eu besoin d’un regard vers le hibou aux yeux clos pour dormir d’une traite jusqu’au lendemain.

La journée qui s’annonçait était dédiée à « l’approche picturale ». Nous étions rassemblés dans une grande salle vide et blanche. Une moitié du groupe se tendait « en toile » tandis que l’autre y appliquait ses doigts à la façon des poils d’un pinceau. Même si cela provoquait de terribles chatouillements chez ceux qui étaient peints, il nous était formellement interdit d’émettre le moindre rire. « Une toile, ça ne rit pas ! » L’important était de bien ressentir l’impression d’être peint. L’exercice s’est prolongé jusqu’en fin d’après-midi. « Demain matin, je vous réserve une surprise. »

La surprise était le retour à la réserve. « Avant d’être exposé, un bon tableau se doit d’être un peu oublié. C’est dans cette mise en retrait que l’image va mûrir. Entreposez-vous ! » Ainsi, elle nous invita à nous ranger les uns contre les autres, bras et mains le long du corps, les yeux fermés. Le but était de ne penser à rien. À rien du tout. C’était la première fois que je ne pensais à rien. Je n’ai pas vu le temps passer. En fin de journée, nous étions autorisés à sortir de notre réserve. Le groupe, qui avait accumulé une tension extraordinaire, se libéra en poussant de grands cris. Seuls, le garçon insensible et moi-même étions plus calmes. Si calmes que l’on nous a oubliés à l’intérieur.

Les immenses portes de la réserve se sont refermées sur nous. Il faisait tout noir. J’avais beau hurler « Je veux sortir, je veux sortir ! », personne ne nous entendait. Le garçon insensible n’a pas perdu son sang-froid ; se souvenant de l’existence d’une petite porte à peine visible derrière de hautes toiles, il se glissa jusqu’à elle. Elle n’était pas fermée à clé. Nous nous sommes engagés sur une passerelle métallique. Malgré l’obscurité, on pouvait voir dans la pénombre des rails et un chapelet de wagonnets qui se perdaient dans le noir. Je ne l’ai appris que plus tard, mais nous venions de pénétrer dans un gigantesque souterrain qui menait jusqu’au port. Il avait été construit à l’époque de la Compagnie Maritime d’Ostende, puis adapté pour acheminer des marchandises lorsque le bâtiment, qui devint en 1960 le Musée d’Art moderne, était encore considéré comme le plus grand magasin de la ville. Au loin, se dressaient quelques tentes. Elles étaient faiblement éclairées de l’intérieur et, en ombre chinoise, on pouvait y voir des personnes s’agiter. Soudain, nous avons entendu une voix grave élever le ton : « Hors d’ici, au travail ! » Un garçon de notre âge est sorti d’une tente. Il portait un manteau beaucoup trop grand pour lui. Aussitôt, du haut de notre passerelle, nous avons pris la posture de tableaux entreposés pour ne pas nous faire repérer. Mais c’était trop tard, l’enfant avait remarqué notre présence. Par un petit escalier en colimaçon, il est monté jusqu’à nous et nous a braqué avec sa lampe de poche.

« Que faites-vous ici, fils de bourges ! »

— Pourquoi nous traites-tu de fils de bourges ?

— T’as vu tes chaussures ; il n’y a que des gros bourges pour s’acheter des chaussures comme cela. »

Mes belles chaussures, qui m’avaient tellement fait rêver, ont d’un seul coup perdu toute valeur. Je les ai même échangées contre les vieilles bottines trouées de l’enfant. Puis nous nous sommes assis sur la passerelle, nos jambes s’agitant dans le vide. J’avais complètement oublié que normalement, dans une telle position, je devais avoir le vertige. À voix basse, l’enfant nous a expliqué qui il était et ce que lui et les siens faisaient dans ces lieux. De génération en génération, sa famille survivait en coloriant à la craie des tableaux célèbres sur les trottoirs. Tout naturellement, ils allaient travailler à proximité des musées, là où se trouvent les personnes les plus sensibles à la peinture et aussi « des gros bourges comme toi qui peuvent donner des grosses pièces ». Lorsqu’en 1970, ils furent chassés du campement où ils vivaient à l’écart de la ville, l’un des leurs se souvint avoir entendu parler d’un souterrain oublié sous le Musée d’Art moderne. Ils avaient trouvé le moyen d’y pénétrer et s’y étaient installés. Pour construire leurs tentes, ils étaient allés « emprunter » dans les réserves du musée des rouleaux de toile vierge et des bois de châssis. Ils dormaient dans des couvertures de protection de tableaux. Néanmoins, leur condition de vie demeurait éprouvante. En plein hiver, même les plus jeunes allaient travailler sur les trottoirs. L’enfant ouvrit son manteau ; on pouvait y voir de grandes poches remplies de morceaux de craies de toutes les couleurs. Je lui demandai de me parler des images qu’il coloriait, mais cela ne l’intéressait pas trop ; ils se les transmettaient de père en fils sans vraiment y prêter attention.

« Tu n’as pas envie de dessiner une image que tu aimes vraiment ?

— Je n’en connais pas.

— Je peux t’en donner une.

Alors, je lui ai raconté l’histoire de La cible. Rien qu’en repensant à mes petites croix, j’ai réussi à lui décrire parfaitement la silhouette du cavalier et de son arc dans la brume.

— Ah oui, j’aime bien ton histoire ; je suis d’accord. Donne-moi ton image et je la recopierai.

— Ben, je viens de te la donner. Je te l’ai donnée avec mes mots.

— Ça ne compte pas. Je ne peux rien en faire. J’ai besoin d’une vraie image. »

J’étais terriblement confus. Entre mes dents, j’ai murmuré : « Je ne sais pas dessiner, je n’ai jamais dessiné de ma vie. »

S’il ne voulait pas se faire à nouveau gronder par son père, l’enfant devait aller travailler. Nous l’avons suivi le long de la passerelle jusqu’à un très haut mur qu’il fallait escalader. Je n’avais absolument pas le vertige. Peut-être était-ce grâce aux chaussures de l’enfant qui avaient l’habitude de faire si souvent le trajet. Puis il y a eu un escalier terriblement étroit en haut duquel filtrait un fin filet de lumière du jour. Le garçon a ouvert une toute petite porte. Elle donnait sur le parc. Nous venions de sortir par la minuscule ouverture en dessous du kiosque à musique du parc d’Ostende. C’était cela, leur passage secret.

Nous nous sommes séparés sans nous dire un mot.

De retour à l’appartement, tante Nelly était en train de préparer le repas du soir. Elle ne m’a posé aucune question sur mon retard ; m’a juste lancé son petit sourire habituel.

Le lendemain matin commençait déjà l’avant-dernier jour du stage. Il y était question de suspension. « Aujourd’hui, nous allons nous accrocher au mur et nous soumettre aux regards. Imaginez-vous encordés en haut d’une falaise ; eh bien, c’est exactement ce que ressent un tableau à son clou. » Chacun à son tour, pendant que les autres nous regardaient, nous devions attraper à bout de bras un crochet fixé au mur et nous y agripper le plus longtemps possible. Seul l’enfant insensible réussit à s’y tenir plus de cinq minutes. L’animatrice dut même le décrocher avant qu’il ne devienne tout bleu. « Voilà, dit-elle, demain matin, vous aurez enfin acquis assez d’expérience pour partir à la rencontre d’un véritable tableau de la collection du musée. Un tableau de votre choix. Demain, vous serez prêts à entrer en dialogue avec les chefs-d’œuvre de la peinture. Si je vous en parle aujourd’hui, c’est pour bien vous préparer à ce rendez-vous capital, c’est pour vous donner le temps de rêver à ce tableau. Allongez-vous et dormez ! » Elle nous avait donné à chacun un morceau de toile à peindre suffisamment large pour nous y envelopper comme dans une couverture.

Au moment où nous allions fermer les yeux, nous avons été interrompus par l’arrivée inopinée de tante Nelly.

Elle ne souriait plus du tout.

Elle a glissé quelques mots à l’animatrice qui répétait de grands « Oh ! là là ! mais c’est terrible ! » J’étais certain que tante Nelly l’informait de notre escapade dans le souterrain qu’elle avait apprise Dieu-sait-comment.

Tante Nelly, ma valise bien serrée sous le bras, m’annonça que je devais rentrer sur-le-champ à Liège ; elle-même m’accompagnerait. Dans le train, tante Nelly avait le nez plongé dans ses mots croisés ; elle ne disait pas un mot. Le silence était pesant. Pour lancer la conversation, j’ai posé la première question qui me venait à l’esprit.

« Tante Nelly, le hibou aux yeux clos, d’où vient-il ? »

Elle reprit son timide sourire et m’expliqua que c’était le premier hibou de sa collection. Une nuit de cauchemar, sa maman était venue la calmer en le lui donnant et en lui racontant l’histoire du Hibou qui voulait dormir la nuit.

Dans la forêt des Ardennes, un bébé hibou sort de son œuf. Il a des oreilles extrêmement développées. Quand son père le découvre, il ouvre de grands yeux et se dit : « Hou hou là là ! »

Arrive la nuit où le jeune hibou va prendre son envol hors du nid. Avec ses larges oreilles, il effectue un vol très particulier, un vol qui ne ressemble en rien à la façon de voler des hiboux de son âge. Son père le regarde avec de grands yeux et se dit : « Hou hou là là ! »

Vient le moment où on lui apprend à bien dormir la journée pour pouvoir faire le guet toute la nuit. Le jeune hibou n’y arrive pas. Il se confie à son père : « Cela doit certainement être à cause de mes oreilles, mais la journée, je ne peux pas dormir, il y a trop de bruit. J’entends les corbeaux qui croassent, la fauvette qui zinzinule, les geais qui cacardent, le sanglier qui grommelle, le renard qui glapit. Mon père, j’ai décidé de dormir la nuit. » Son père le regarde avec de grands yeux et se dit : « Hou hou là là ! »

Ainsi, la journée, le jeune hibou joue avec ses amis les corbeaux, la fauvette et les geais. La nuit, il dort comme un bienheureux. Les années passent. Avec l’âge adulte, ses oreilles ont trouvé un aspect plus conforme à son espèce ; et cependant, il continue de dormir la nuit. Comme il n’est plus jamais éveillé en même temps que ses congénères, il finit par oublier qu’il fait partie de la communauté des hiboux.

Une nuit, « Hou hou là là ! », le hibou qui dort la nuit se réveille en sursaut. Il a fait un cauchemar, il a rêvé que tous ses amis l’avaient abandonné parce qu’il n’était pas comme eux.

En face de lui, un vieux hibou le regarde avec de grands yeux.

« Bonsoir monsieur, dit le hibou qui dort la nuit, qui êtes vous ?

— Je suis le hibou qui regarde avec de grands yeux. Et toi, sais-tu encore qui tu es ?

— Bien sûr, je suis le hibou qui dort la nuit. Mais là, « Hou hou là là ! », je viens de faire un cauchemar, un terrible cauchemar où je me retrouve tout seul dans la grande forêt. J’ai peur.

— N’aie pas peur, tu n’es pas tout seul. De mes grands yeux, je n’ai jamais cessé de te regarder.

— Merci monsieur. »

Et le hibou qui dormait la nuit ferme alors doucement les paupières et retrouve enfin le sommeil.

Son histoire terminée, comme si elle voulait éviter mon regard, tante Nelly s’est réfugiée dans ses mots croisés jusqu’à notre arrivée en gare.

À la descente du train, devant le visage décomposé de ma mère, j’ai senti qu’un terrible drame venait d’arriver. Mon père était mort. D’un coup. Et c’est aussi comme cela que je l’ai appris. D’un coup.

Lorsqu’on a voulu m’emmener pour le voir une dernière fois, j’ai refusé. J’ai même hurlé. Je me suis enfermé dans ma chambre. J’ai pris une feuille de papier, un crayon et j’ai dessiné les contours de mon père. Ma main se souvenait parfaitement du moindre détail de son visage. Je dessinais mon père pendant sa « sieste sacrée » en murmurant « Je ne te touche pas, je ne te touche pas. » Sur mon dessin, il semblait flotter dans l’espace.

Puis j’ai pris une autre feuille et j’ai dessiné le cavalier dans la brume, prêt à décocher une flèche d’argent. J’ai plié mon dessin et suis allé le donner à tante Nelly. Je lui ai demandé que, dès son retour à Ostende, elle se rende au parc et le glisse dans la minuscule ouverture sous le kiosque à musique.