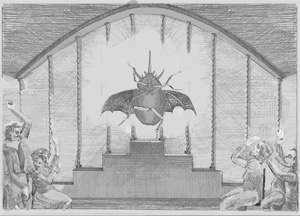

En me basant sur l'unique gravure d’époque qu’il nous reste de l’Escalier des âges d’Étienne Robertson, j’ai pu en reconstruire une réplique. Par sa proximité avec son modèle, ce nouvel exemplaire est exactement comme je l’avais imaginé. Mais cela ne veut pas dire que je suis plus heureux pour la cause. Cela veut seulement dire qu’une période vient de se terminer : celle où je rêvais de cet escalier ; et qu’une nouvelle période s’ouvre à moi : celle de sa réalité.

Passer du rêve à la réalité n’est pas donné à tout le monde. Si certains possèdent naturellement cette faculté, d’autres – et c’est mon cas – peuvent le vivre comme un véritable combat. C’est un combat contre soi-même, une déchirure entre la part de nous qui voudrait tant rester dans ses rêves et celle qui cherche à s'enraciner dans la réalité.

Cet affrontement, je l'ai vraiment découvert lorsqu'à vingt ans, j’ai quitté Liège pour entreprendre mes études à Paris. Paris me faisait tellement rêver que quand je m’y suis retrouvé physiquement, j'ai eu peur d’être déçu par sa réalité. Je suis resté cloîtré dans ma chambre plus d’une semaine. Et puis un jour, je me suis jeté à l’eau. J'avais cependant pris la précaution de me rendre là où il était impossible de connaître la moindre désillusion : la Foire du Trône. Depuis tout petit, j’ai toujours adoré les fêtes foraines, leurs jeux de lumière, la musique qui résonne au lointain, le nom des attractions. Mais ce soir-là, ce qui m’avait fasciné, c’étaient les bonimenteurs. Je n’en avais jamais vu autant, ni d'aussi expressifs.

À cette époque, subsistait encore une série d’attractions dont le succès reposait avant tout sur le talent des bonimenteurs pour appâter le public. Ils se tenaient sur de petites estrades montées devant des baraques ou des chapiteaux et se lançaient dans des annonces incroyables en prenant des accents exotiques ou des voix d’outre-tombe. Je me souviens de la parade du Fakir charmeur de serpent. Il y était question, pour les quelques rares élus qui auraient la chance d’assister au numéro, de découvrir un fakir debout, pieds nus, enfermé dans une énorme caisse de bois tapissée de clous acérés. Entre les clous se faufilait le corps affamé d’un cobra terriblement venimeux ; seule sa tête émergeait en quête désespérée de nourriture. Le fakir devait danser et jouer de la flûte pour hypnotiser le serpent et lui faire oublier qu’il était le seul élément comestible à sa disposition. S’il commettait le moindre faux pas, son pied ensanglanté déclencherait aussitôt la voracité de l’animal sauvage. Pour permettre d’assister à la scène, de petits trous avaient été percés dans la caisse, suffisamment grands pour satisfaire l’œil des voyeurs, mais suffisamment petits pour que seule la langue fourchue du perfide reptile puisse passer et procurer de doux frissons d’horreur.

Jamais je ne me serais porté volontaire pour assister au numéro. Le discours du bonimenteur était si impressionnant que je voulais continuer à vivre avec les images qui m’étaient venues à l’esprit.

Un peu plus loin se trouvait La maison de l’homme à la main qui voit. Le bonimenteur de l’attraction racontait avec beaucoup de pathos l’enfance traumatisante de cet homme. Le pauvre était devenu aveugle suite aux coups que ses parents tortionnaires lui avaient portés alors qu’il était encore bébé. Dans un réflexe de survie, il avait développé un sens particulier : la paume de sa main gauche s’était sensibilisée aux ondes électromagnétiques et pouvait envoyer au cerveau des signaux certes rudimentaires, mais similaires à ceux qui traversent le nerf optique. Sa main percevait des ombres mouvantes et pouvait même discerner si ces ombres étaient susceptibles de porter des coups. Au nom de la science, sa maison d’enfance avait été reconstituée et, afin de mieux étudier le phénomène, on l’y avait fait vivre. Le public était invité à venir la découvrir. Mais nous étions prévenus : si nous tombions dans une pièce où se trouvait l’homme, il fallait se laisser regarder le plus calmement possible par sa main, même si elle ne se trouvait qu’à deux centimètres de nous. Autrement, il pouvait interpréter nos gestes comme étant agressifs, et alors sa réaction devenait imprévisible.

En nous parlant, comme emporté par l’émotion, le bonimenteur essuyait régulièrement une larme qui coulait le long de ses joues. Le public qui sortait de l’attraction avait un large sourire complice comme pour dire à ceux qui allaient rentrer que tout cela n’était qu’un jeu parfaitement mis en scène. Mais je ne voulais pas que ce soit un jeu. Je voulais y croire, je voulais rester dans les mots du bonimenteur.

Ainsi, grâce à cette soirée, avec ses fakirs et ses ondes électromagnétiques, je suis rentré dans la réalité de Paris. Je me suis lancé dans des études que j’ai adorées, mais qui ne me préparaient à rien de concret. Et quand j’ai dû aborder ma vie professionnelle, j’ai repensé à ma première sortie à Paris. J’en ai parlé à Fabrice, un ami qui me donne toujours d’excellents conseils pour faire face aux questions fondamentales.

« Fabrice, je vois enfin ce que je veux faire dans la vie.

— Tu ne veux plus devenir écrivain ?

— Écrivain, c’est pour ma vie rêvée ; ici, je te parle de ma vie active. Je veux devenir bonimenteur.

— Mais qu’as-tu à dire comme boniments ?

— Ben… je ne sais pas encore. Je viens juste de prendre la décision. Je sais seulement que je veux devenir bonimenteur. Ça ne pourrait pas être un bon début de boniment, dire qu’on veut devenir bonimenteur ?

— Non, pas vraiment, ça tourne un peu en rond. Tu dois aimanter les passants, les transporter avec un concept fort.

— O.K., alors dans "je veux être bonimenteur" oublie le mot "je" et le mot "bonimenteur" et retiens seulement "vouloir être" . Ça, c’est un concept fort. C’est ce que tout le monde cherche au fond, à "vouloir être".

— Surtout sur un champ de foire. Avec un tel concept, je suis sûr que tu vas attirer les foules.

— Je ne veux pas nécessairement être sur un champ de foire, je veux simplement dire des mots qui font rêver les gens et les transportent là où ils "veulent être".

— "Vouloir être !", mais tu ne vois le monde que comme volonté. N’oublie pas le proverbe :

Obstinément vouloir sans jamais de répit,

Et bienveillant hasard disparaît de ta vie. »

Fabrice a toujours inventé ses proverbes. Si j’en avais été capable, je ne m’en serais pas privé non plus ; dans une conversation, cela donne du poids à ce que l’on dit.

« Admettons, mais explique-moi un peu par quelle opération du Saint-Esprit ton "bienveillant hasard" va m'ouvrir le destin d'un bonimenteur.

— Donne-toi la chance de tomber sur un bon livre de boniments que tu pourras étudier par cœur et rejouer à ta façon.

— Où trouver un tel livre ?

— Je ne vois qu’un seul endroit : sur les quais de Seine, auprès des bouquinistes.

— Il y en a tellement, cela va me prendre des semaines.

— Si tu parviens à faire confiance aux événements, si tu ne forces pas le destin, il viendra à toi. Tu ne dois pas te tourner vers les échoppes, juste marcher et regarder devant toi. Un moment, tu verras apparaître dans un petit coin de ton champ de vision un livre qui fera le paon.

— Qui fera le paon ! ?

— Oui, qui fera le paon ! »

C’était pour cela que j’admirais tant Fabrice, pour ses formules à la fois puissantes et énigmatiques. J’ai toujours su qu’avec un tel talent, il deviendrait un auteur à part entière.

Le lendemain, j’ai pu vérifier le bien-fondé de ses prédictions. Je longeais les bouquinistes du quai du Louvre en regardant droit devant moi lorsque, dans le coin de mon œil gauche, l’apparition soudaine d’une petite tache rouge m’a stoppé net. Elle était provoquée par un tout petit livre qui étouffait sous la pression des autres. Quand je l’ai libéré, il s’est ouvert pour respirer un grand coup . Il a pivoté sur lui-même, presque en apesanteur, mon index lui servait d’axe central. Sa rotation n’avait peut-être pas duré plus d’une fraction de seconde, mais mon état de sidération avait donné à cette seconde des allures d’éternité. La poussière accumulée par le temps se dispersait en milliers de particules scintillant dans l’air ; des petites taches d’humidité rouges, jaunes et vertes qui avaient piqué le papier éclataient comme un feu d’artifice.

Le livre, qui datait de 1854, s’intitulait Les Sublimes Boniments d’Étienne Robertson, maître de la fantasmagorie.

« Combien ? ai-je demandé au bouquiniste.

— L’équivalent de quinze jours de salaire.

— Pourquoi ?

— Parce que c’est le temps qu’il faut pour le lire.

— Et si je le lis en une nuit ?

— Alors je vous rembourserai, mais je tiens compte du tarif de nuit. »

Il devait certainement répéter son mot d’esprit depuis des années à tous ses clients. Ce n’était pas du niveau des formules de Fabrice, mais cela me faisait penser que les bouquinistes, à force de vivre dans les livres, ne peuvent, eux non plus, s'empêcher de se prendre pour des auteurs.

De retour à mon appartement, en me plongeant dans mon livre, j’ai découvert que, comme moi, Étienne Robertson (1763-1837) était originaire de Liège et avait quitté très tôt sa ville pour tenter sa chance à Paris. Il y était devenu une espèce de magicien. Le numéro qui l’avait fait connaître s’appelait Le degré des âges. Le degré des âges, c’est ce que Fabrice appellerait « un concept fort ».

À titre d’information, voici ce que dit Wikipédia de la figure du Degré des âges : « Dès la fin du XVIIIe siècle, les images des Degrés des âges font partie des thèmes récurrents de l’imagerie populaire, au même titre que le Juif errant ou le Hollandais volant. La structure fondatrice de ces images est un escalier dont chaque marche correspond à un degré des âges de la vie, de la naissance vers la mort. Sur ces marches se trouve un homme ou une femme dont on peut observer le vieillissement progressif. Cet escalier pyramidal possède généralement neuf marches, une par tranche de dix ans : les cinquante premières années sont ascendantes, puis descendantes pour les cinquante suivantes. C’est une représentation de l’état biologique et social de l’homme et de la femme aux différents âges de la vie. La montée-progression puis la descente-régression, de la naissance à la mort, impriment un mouvement implacable. »

Dans son numéro, Robertson avait singulièrement enrichi cette vision des âges de la vie. Voici un résumé du boniment qu’il tenait devant son escalier (son discours in extenso fait vingt pages dans le livre) : « Citoyennes, citoyens (nous sommes au temps de la Révolution), dans la vie, il y a un temps pour rêver et un temps pour désenchanter. À dix ans nous rêvons de voyager dans l’espace, à vingt ans de rencontrer l’amour, à trente ans de découvrir le monde, à quarante ans d’amasser une fortune, à cinquante ans de marquer l’histoire, et puis après, nous ne faisons plus que comptabiliser ; nous comptons notre argent, notre influence, nos amours perdues, nos petites maladies, et finalement, le temps qui nous reste.

Mais tout le monde ne suit pas cette pente. Certains ont rêvé tellement fort au cours de leurs premières années qu’ils ne pourront plus jamais faire que cela, ils ne désenchanteront jamais, ils ne seront jamais repris par la réalité ; ils rêveront jusqu’à la fin. Ils rêveront même ce qu’il y a après la fin. Des rêveurs de cette trempe se trouvent certainement parmi vous. Où se cachent-ils ? Grâce aux rayons ultraviolets que je vais libérer dans cette salle, nous allons pouvoir les repérer. Car le sommet du crâne d’un rêveur dégage des ondes si intenses que, dans les conditions optiques que je vais créer, un halo sera visible au-dessus de leur tête. »

Robertson plongeait alors la salle dans l’obscurité et, par un habile effet d’optique, faisait apparaître un nuage lumineux au-dessus d’un de ses complices qui s’était fondu dans l’assistance. Robertson regardait intensément cette lueur phosphorescente, ouvrait les yeux de plus en plus grands, jusqu’à ce qu’un puissant éclair s’abatte sur le public et l’aveugle le temps nécessaire pour que l'assistant se retrouve, comme télétransporté, sur l’escalier des âges. Il donnait l’impression de flotter au-dessus des marches, passant de l’une à l’autre avec une fluidité hallucinante.

« Citoyennes, citoyens, reprenait Robertson, cet homme qui a rêvé trop fort ne subit plus les outrages du temps. Il se promène dans le temps comme on se promène dans une forêt. Il mélange les âges de sa vie comme on bat un jeu de cartes. Il rêvera sa vie éternellement. Mais quand il se rendra compte que son rêve ne prendra jamais fin, que tout n’est qu’illusion, que pas même la Mort n’aura de poids à ses yeux, il prendra peur et voudra se réveiller à tout prix. À tout prix. Et le prix à payer sera cher. Très, très cher. C’est le prix des forces surnaturelles. Il ne se réveillera que s’il accepte de se transformer en… »

Dans le noir complet et sous les roulements de tambour, l'assistant se volatilise dans la marche la plus haute, et à sa place se tient un scarabée, un vrai scarabée d’à peine deux centimètres, debout sur ses petites pattes. Ce scarabée apparaît sous une lumière sépulcrale qui lui donne une ombre démesurée, une ombre géante de forme moitié animale, moitié humaine qui s’étale du sol au plafond.

« Un scarabée. Oui, citoyennes, citoyens, notre pauvre rêveur ne pourra reprendre contact avec l'existence que sous la forme d’un scarabée. Ainsi revenu dans le monde de la réalité, il passera le restant de ses jours à rechercher ses semblables. Il cherchera dans la foule des hommes ou des femmes qui, comme lui, ont trop rêvé leur vie. Et quand, par bonheur, il trouvera quelqu’un, il grimpera jusqu’au sommet de son crâne, se fera un nid dans ses cheveux à l’endroit même où les ondes électromagnétiques sont les plus chaudes ; il fermera enfin ses petits yeux et trouvera le repos éternel. »

Robertson prenait alors délicatement le scarabée entre ses doigts et lui chuchotait : « Va, va retrouver tes semblables », puis il soufflait sur ses ailes pour le faire voler en direction du public. À cet instant, l’assistant actionnait une corde qui ouvrait un fin filet dissimulé au plafond, libérant ainsi des centaines de scarabées morts dont les corps sinistres, entraînés par leur chute, venaient s’enfoncer dans les cheveux du public devenu soudain hystérique. Tout le monde s’enfuyait en courant dans un tonnerre de cris d’horreur et de roulements de tambour.

J’ai terminé la lecture du boniment du Degré des âges dans le même état que pouvaient l’être les spectateurs à l’époque de Robertson. J’avais reçu ses mots en plein visage comme eux les scarabées. C’était un numéro qui me parlait directement : moi aussi j’avais rêvé beaucoup trop fort durant mon enfance, et depuis je n’avais pas réussi à m’arrêter. Mais il y avait encore beaucoup plus troublant : moi aussi j’avais rencontré un puissant rêveur, et il m’avait reconnu comme l’un des siens ; il m'avait pris sous son aile peut-être même juste avant de se transformer en scarabée.

Cela s'était passé à l’époque de ma dernière année d’école primaire, à Saint-Ambroise, à Liège. Depuis un mois, nous avions un nouveau surveillant qui portait invariablement un costume étriqué tout noir et un petit chapeau rond. Sur le temps de midi, il arrivait systématiquement en retard pour venir nous surveiller. Je le voyais toujours sortir par la petite porte de la chaufferie et presser le pas pour aller rejoindre son poste sous le préau.

Un jour, je l’ai surpris en train de sortir de la chaufferie, et je lui ai demandé ce qu’il faisait là-bas.

Il a posé ses yeux juste au-dessus de ma tête comme s’il y avait repéré une présence particulière. Je ne parvenais pas à capter son regard.

« J’écris, m’a-t-il répondu mystérieusement.

— Oh, comme vous avez de la chance, moi aussi, je rêverais d’être écrivain.

— À ton âge ? ! Tu as déjà des rêves si grands ?

— J’en rêve depuis que je suis né, et je rêve aussi de rencontrer des écrivains comme vous. Est-ce que je pourrais lire vos histoires ?

— Non.

— Pourquoi ?

— Ce sont des histoires à dire, pas à lire.

— Vous voulez bien m’en dire une ?

— Oui. »

Les mots sont sortis de sa bouche comme s’ils ne lui appartenaient pas. On aurait dit la voix d’un enfant de six ans.

Dans ma tête de bois, il n’y a pas que moi.

Dans ma tête de noix, il y a un petit pois.

— Que vois-tu, petit pois, que je ne vois pas ?

— Je vois un autre petit pois que tu ne connais pas.

— Comment est-il, ce petit pois ? Décris-le-moi.

— Il est tout le contraire de toi. Il est mon roi.

— Et moi, que suis-je pour toi, petit pois ?

— Une petite tête de bois, une petite tête de noix.

— Dans ce cas, petit pois, je ne vais plus penser à toi.

Je n’ai rien compris à son histoire, mais j’ai senti qu’elle était chargée de significations cachées, que les mots voulaient dire autre chose que ce qu’ils disaient vraiment. Je sentais que j’avais affaire à un vrai écrivain. Je lui ai demandé si, un jour, il voudrait bien m’apprendre à écrire.

« Non, tu dois apprendre par toi-même. »

Ce n’était pas la réponse que j’attendais. Je me sentais incapable d’écrire par moi-même ; je lui en ai voulu. Les jours suivants, dès que notre classe était lâchée dans la cour de récréation sur le temps de midi, je me précipitais sur le petit muret qui encadrait la porte de la chaufferie pour être là avant que le surveillant ne sorte et, par vengeance, ou pour qu’il pense à moi, je prenais une voix de fausset et je répétais :

Tête de bois, tête de noix, que fais-tu là ?

Dans un an, dans deux ans, dans trois ans,

Tu seras toujours là, tête de noix, tête de bois.

Dans un an, dans deux ans, dans trois ans,

Tu seras toujours surveillant des petits pois !

J’aurais tant voulu dire quelque chose que j’aurais écrit par moi-même, mais je n’y arrivais pas ; je parvenais seulement à détourner les mots de son histoire.

Au moment où il sortait par la petite porte, il se tournait lentement dans ma direction et posait ses yeux mélancoliques juste au-dessus de ma tête.

Un jour, j’étais tellement pris dans ma chanson que j’ai fait un faux pas sur le muret. Je ne suis pas tombé de très haut, mais suffisamment pour me casser le pied.

Je devais rester six semaines sans bouger à la maison.

Des camarades de classe étaient venus me rendre visite. L'un d'eux avait dessiné au crayon sur mon plâtre une petite silhouette qui me représentait avec un large sourire en train de tomber du muret. Mais durant la nuit, avec le frottement des draps contre le plâtre, le dessin s’est brouillé ; on ne me reconnaissait plus, j’étais devenu une sombre silhouette, comme si je portais le même long manteau noir que mon surveillant, comme si je m’étais glissé dans sa peau. Je n’arrêtais pas de penser à lui. J’aurais tant voulu qu’il vienne me voir et m’apprenne à écrire. Mais j’avais été bien trop méchant avec lui. J’avais des remords. Je lui ai écrit une lettre où je m’excusais sincèrement de mon attitude. J’ai demandé à un ami qui était revenu me voir de la lui remettre sur le temps de midi. Ce n'était malheureusement pas possible : depuis ma chute, plus personne n’avait revu mon surveillant à l’école.

Heureusement, avant que cette disparition inexpliquée ne m’obsède vraiment, j’ai pu penser à autre chose. Mes grands-parents étaient enfin revenus d’un long séjour à l’étranger et je me réjouissais de les revoir. Pour que je passe avec bonheur mes longues journées au lit, mon grand-père m'avait fait cadeau de son livre préféré : Voyage autour de ma chambre, de Xavier de Maistre.

« Avec ce livre, m’avait-il dit, tu vas découvrir comment on peut rester enfermé durant quarante jours dans une chambre tout en faisant de merveilleux voyages. »

Ma grand-mère trouvait que ce n’était pas une lecture très appropriée pour un enfant de mon âge, que c’était un texte tellement littéraire qu’il me passerait totalement au-dessus de la tête.

Elle n’aurait pas pu prononcer une meilleure phrase pour me donner envie de me plonger dans le livre. « Passer au-dessus de la tête », exactement comme le regard du surveillant. J’avais l’impression, quand il regardait au-dessus de moi, qu’il voyait une part de moi-même que je ne connaissais pas encore ; qu’en me parlant, c’était à cette part qu’il s’adressait. Comme si cet espace, juste au-dessus de ma tête, était ma part d’écrivain, l’écrivain que je rêvais d’être. Et si un livre s’adressait également à ce monde mystérieux qui planait au-dessus de ma tête, je ne pouvais pas le rater. Mais je me sentais trop petit, j’avais peur de ne pas être à la hauteur. Au moment où mon grand-père s’est penché pour me dire au revoir, j’ai discrètement saisi la paire de lunettes qui dépassait de la poche de son veston. Ainsi, j’étais prêt à lire avec des yeux d’adulte. Dès que la porte de ma chambre s’est refermée derrière mes grands-parents, j’ai chaussé les lunettes et entamé ma lecture.

Je n’avais encore jamais lu un livre comme cela. Les verres des lunettes déformaient tellement les lettres que les mots m’apparaissaient comme des animaux ou des personnages fantastiques ; et il suffisait que je bouge un tout petit peu la tête pour les faire s’animer. Quand je ne comprenais pas le sens de certains mots (il y en avait beaucoup), je n’avais qu’à me laisser emporter par les formes étranges de leurs lettres pour imaginer ce qu’ils voulaient dire. Grâce à cette méthode, ces « voyages autour de ma chambre » m’ont emmené très loin ; peut-être même beaucoup plus loin que les véritables intentions de l’auteur. Au bout du compte, ces six semaines d’immobilisation forcée sont passées à la vitesse de l’éclair.

Le jour de mon retour à Saint-Ambroise, j’ai bien dû constater l’absence de mon surveillant. Il avait été remplacé par un nouveau qui était toujours parfaitement à l’heure à son poste, et me regardait droit dans les yeux pour me parler.

Au bout de quelques jours, comme j’avais de plus en plus de migraines en rentrant de l’école et de plus en plus de difficultés avec mes devoirs, mes parents ont commencé à s’inquiéter. Ils trouvaient que mon comportement avait changé, ils disaient que j’étais sur une autre planète. Mais moi, je savais parfaitement où j’étais : juste au-dessus de moi-même ; et grâce à mon grand-père, j’ai pu entretenir ma position élevée. Chaque fois qu’il venait à la maison, il m’apportait les livres qu’il aimait, même si parfois, il s’étonnait de mon appétit pour des lectures si compliquées. Il ne m’a jamais demandé si j’avais retrouvé ses lunettes. Peut-être m’avait-il vu les lui dérober et pensait-il que je les portais juste pour faire semblant de lire ses livres, juste pour jouer à être lui-même. Ça devait le flatter. En tout cas, personne ne m’a vu lire avec ses lunettes. À mes yeux, elles étaient comme des baguettes magiques qui avaient le pouvoir de donner une vie incroyable aux mots.

Inversement, j’ai commencé à avoir le plus grand mal à lire sans elles. Si bien que mon instituteur, devant mes difficultés de concentration en classe, proposa à mes parents que je passe un examen de la vue.

En m’auscultant, l’oculiste n’en revenait pas ; je présentais des symptômes que seules les personnes de plus de soixante ans peuvent connaître : un mélange d’astigmatisme et d’hypermétropie exceptionnellement précoce. « Votre fils voit comme un petit vieux ! » Ma mère était dans tous ses états ; je l’entendais demander à voix basse au médecin si je n’allais pas devenir aveugle. « Je ne pense pas, c’est très étonnant, le corps de l’œil est parfaitement sain. Je m'orienterais plutôt vers une distorsion au niveau du cerveau. Il faudrait plutôt redouter d’éventuelles perturbations d’ordre psychologique. C’est comme si votre fils était à la fois très jeune et très vieux, comme s’il ne suivait pas la chronologie habituelle du processus de vieillissement. »

Et de fait, comme dans la vie courante, je ne pouvais m’empêcher d’utiliser à tout bout de champ les mots compliqués que j’avais rencontrés dans mes lectures et auxquels je donnais des significations très personnelles, on avait beaucoup de mal à me suivre dans une conversation. C’étaient des mots qui auraient tout aussi bien pu sortir de la bouche d’un vieux sage que de celle d’un enfant ânonnant les pages d’un dictionnaire.

À la fin de mes humanités, ma mère se décida à me faire consulter un psychologue. Parmi les nombreuses disciplines comportementales qui voyaient le jour à l'époque, elle avait été séduite par une thérapie nommée L’horloge intérieure, basée sur la Théorie de l’âge.

En voici le texte de présentation : « La pression sociale nous empêche de vivre en harmonie avec notre âge intérieur. Notre environnement nous pousse à penser qu’un enfant doit se sentir un enfant et qu’un vieillard doit se sentir inutile. Et pourtant, à la naissance, nous recevons dans notre bagage émotionnel le ressenti de tous les âges de la vie. Notre culture nous les fait se développer les uns après les autres dans l’ordre chronologique ; mais ce n’est pas une obligation. Nous avons à tout moment accès à l’ensemble de nos âges intérieurs et rien ne devrait empêcher un enfant de se sentir inutile et un vieillard d’échafauder de nouveaux projets. »

Ma mère n’avait pas lésiné sur les moyens ; elle m’avait emmené à Lausanne pour y rencontrer le fondateur de L’horloge intérieure. Elle lui avait expliqué que depuis tout petit, même si je n’avais jamais rien écrit, je me prenais pour un écrivain ; je m’étais tellement projeté dans ma vie future que j’avais mal grandi : certaines parts de moi étaient restées totalement enfantines, voire infantiles, alors que d’autres, comme le sens que je donnais aux mots, s’étaient anormalement développées. Elle avait peur que je ne trouve pas ma place dans la société.

Le thérapeute m’a emmené dans une pièce aux lumières tamisées, il n’a pas dit un mot, ne m’a même pas regardé, ni dans les yeux ni au-dessus. Il me présentait des dessins d’horloges intérieures devant lesquels je devais réagir. J’ai parlé longuement de ma tête de bois, de ma tête de noix et de son petit pois.

Alors, pour la première fois, il a ouvert la bouche : « Et quel âge a votre petit pois ?

— Il ne peut pas avoir d’âge, ce n’est qu’un paralogisme psychologico-physiologique.

— Mais… vous me citez là un essai d’Henri Bergson. Vous l’avez lu ?

— Oui, il y a sept ou huit ans.

— Vous avez lu cet ouvrage quand vous aviez dix ans ? ! ?

— Oui, grâce à mon grand-père. J’aimais beaucoup ce livre ; il y avait beaucoup de mots avec deux "o" comme des yeux de fantôme ; parfois ces "o" portaient

des accents circonflexes et j’avais l’impression que ces fantômes me reprochaient des faits que j’aurais commis dans une vie antérieure. »

Finalement, le thérapeute ne m’a diagnostiqué aucun trouble véritablement handicapant, mais m’a quand même conseillé d’aller m’installer à Paris pour y suivre le cours de Sémiotique narrative structurale qu’un de ses amis et collègues venait de fonder ; cette formation m’aiderait à mieux canaliser mon rapport particulier aux mots. « Vous verrez, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, votre tête de noix deviendra une tête de joie ! » Je n’ai pas vraiment apprécié qu’il reprenne ma chanson à son compte. Mais ça me permettait de voir que les psychologues, à force de plonger dans l’imaginaire des autres, finissent toujours, à un moment ou à un autre, par se prendre pour des auteurs.

Néanmoins, il avait su lire en moi, il avait deviné la ville qui me faisait rêver. Et pour que je sois en parfait accord avec mon horloge intérieure, mes parents ont accepté que je parte à Paris. J’y ai fait des études passionnantes. Elles ne m’ont formé à aucun véritable métier, mais grâce à la Foire du Trône, j’ai compris comment faire face à la réalité de ma vie : devenir bonimenteur.

Les Sublimes Boniments d’Étienne Robertson m’avaient confirmé dans ma nouvelle vocation. Mais ils avaient aussi réveillé une blessure profonde : je me sentais terriblement coupable vis-à-vis de mon surveillant à Saint-Ambroise. Je craignais, avec mon refrain ridicule, de l’avoir blessé au point de l’obliger à quitter l’école pour ne plus me voir, et peut-être même abandonner son activité d’écriture, ou commettre l’irréparable dans la chaufferie. Je savais mes craintes totalement irrationnelles, mais je voulais en avoir le cœur net. J’ai pris le train pour Liège. J’avais obtenu un rendez-vous avec le directeur de Saint-Ambroise – vingt ans plus tard, c’était toujours le même qu’à mon époque. Je lui ai dit que j’étais devenu écrivain et que je me lançais dans un récit sur mes années d’école primaire. Ainsi, je pouvais, sans que cela paraisse suspect, demander des informations sur mon surveillant et aussi l’autorisation de visiter la chaufferie qui m’avait tellement fait fantasmer quand j’étais petit. Il m’a donné les clés de la chaufferie en toute confiance. Concernant le surveillant, il ne pouvait pas me dire grand-chose : c’était un intérimaire, mais il ne se souvenait plus de son nom, ni d’un quelconque problème lorsqu’il avait quitté l’établissement ; je pourrais difficilement en savoir plus car les Archives nationales de l’Éducation ne s’ouvraient pas au premier venu. Il fallait un motif fort, un lien familial ou un dépôt de plainte.

Je suis entré dans la chaufferie pendant la récréation ; je voulais savoir si on entendait les bruits de l’extérieur quand la porte était fermée. Rien. Le bruit des tuyauteries était tellement assourdissant qu’on ne percevait même pas les cris des enfants. Je me suis enfoncé dans les salles. Je cherchais l’endroit où mon surveillant s’installait pour écrire. Un moment, à force de fouiner un peu partout, je me suis retrouvé enchevêtré dans un nœud de gros tuyaux. Sous mes pieds, une plaque métallique s’est soulevée pour laisser échapper un nuage de vapeur. Je ne pouvais pas bouger. Le sifflement de la vapeur était de plus en plus aigu. Je sentais la plaque devenir bouillante au point de faire fondre la semelle de mes chaussures. Le tuyau qui m’enserrait au niveau du cou se réchauffait lui aussi dangereusement. Plus je m’agitais, plus je me sentais prisonnier. J’ai vu tous les âges de ma vie, même ceux que je n’avais pas encore atteints, défiler en une seconde. Et puis j’ai repensé au numéro du Fakir charmeur de serpent. Il ne s’en sortait qu’en se laissant porter par l’air de sa flûte. Alors, j’ai suivi en chantonnant le sifflement de la vapeur. Mon corps s’est détendu et, à force de contorsions, j’ai pu m’extraire de mon serpent d’acier. Seules mes chaussures étaient restées collées à la plaque. J’ai continué ma progression pieds nus dans la chaufferie. Il faisait tout noir. Instinctivement, j’avais tendu ma main gauche devant moi pour prévenir d’éventuels obstacles. Et là, il s’est passé quelque chose d’incroyable : j’ai vu ! J’ai vraiment vu « avec la main » ! Que mes paupières s’ouvrent ou se ferment, cela ne changeait rien, ce n’était pas par là que je voyais, c’était par la main. J’ai vu une petite table et une chaise. C’était sûr, je venais de trouver l’endroit où mon surveillant se retirait pour écrire. J’ai posé la main sur la table, et j’ai vu ! avec ma main, à travers la planche de la table ! J’ai vu ce qu’il y avait dans le tiroir : un scarabée ! Un scarabée mort ! Je n’ai pas ouvert le tiroir, cela aurait été comme ouvrir la tombe de quelqu’un que l’on respecte, juste pour s’assurer qu’il a toujours les yeux tournés vers nous.

De retour à Paris, j’ai raconté à Fabrice mon voyage à Liège, et aussi tout ce que le livre de Robertson avait réveillé en moi.

« Est-ce que tu imagines un instant que je vais croire tes élucubrations ? C’est une belle tentative de ta part pour rentrer dans la profession, mais tu dois trouver mieux comme boniment. Tu devrais déjà tenir compte du contexte pour que ce soit crédible : la semaine dernière, tu n’aurais pas pu prendre le train pour Liège, c’était la grève. Et puis, un tuyau qui enserre comme un cobra, un thérapeute qui parle de petits pois, ça part dans tous les sens. Et enfin, ton surveillant qui se transforme en scarabée, c’est trop facile, on sent le "truc". Tu aurais dû trouver une lettre dans le tiroir, une lettre que ton surveillant aurait laissée pour toi ; une lettre dans laquelle il te dirait à quel point il a toujours cru en toi comme écrivain. Mais les mots de cette lettre seraient tracés si finement que jamais une plume ne pourrait en être l’origine ; seules les minuscules pattes d’un scarabée en seraient capables.

— Mais Robertson, on le croyait, lui, avec son scarabée. Et ce n’était rien de plus qu’un "truc".

— Oui, mais il tenait compte de ce que ressentaient les autres, il partait des autres pour les amener jusqu’à lui. Un numéro, ça sert à transporter d’un point à un autre ; mais toi, tu restes au même endroit, dans ton monde, sur ta planète. Si tu veux faire un numéro, redescends sur terre.

— Je n’y arriverai jamais. En deux phrases, tu viens de briser mon rêve.

— Eh bien, ne te lance plus dans une carrière de bonimenteur, mais défends-les. Ils sont en voie de disparition. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, peut-être qu’il n’en survivra plus un seul sur nos champs de foire. Si tu les fais connaître, si tu écris des articles sur eux, sur leurs conditions de vie, tu ne briseras pas ton rêve. Deviens journaliste. Tu sais, je les ai toujours considérés comme des auteurs à part entière.

— Je sais, comme les thérapeutes et les bouquinistes. »

Fabrice m’a regardé avec de grands yeux interloqués. Ma repartie le laissait visiblement perplexe.

J’ai accepté d’envisager sa proposition de nouvelle profession. Je me suis documenté sur la vie des bonimenteurs et, dès le retour de la Foire du Trône, la veille de son ouverture officielle, j’ai recherché La maison de l’homme à la main qui voit. Elle était toujours là. Le bonimenteur déjeunait tout seul à une petite table. Il m’a expliqué que dans sa famille, ils en étaient à la troisième génération d’Homme à la main qui voit. Il vivait avec son frère, c’était lui qui « avait la main ». Tant que je le faisais parler de sa vie quotidienne, il me répondait longuement et avec passion. Il m’a raconté son plaisir de partir en tournée aux quatre coins de la France. Mais dès que je lui demandai comment il composait ses boniments, je me heurtai à un mur. À défaut, j’ai appris à connaître les bonimenteurs. J’ai écrit une bonne trentaine d’articles à leur sujet. Des articles pour lutter contre l’oubli. Le dernier bonimenteur de foire est parti il y a deux ans. Il est mort en scène, sur son estrade. Sur le moment, tout le monde a cru qu’il jouait la comédie.

Jamais aucun d’entre eux ne m’a confié ses secrets de fabrication d’un boniment. C’est malheureux parce que maintenant qu’ils ont tous disparu, on ne pourra plus parler comme eux ; d’un autre côté, ils sont devenus des personnages mythiques par eux-mêmes, ils sont allés rejoindre le monde des Funambules aux serpents, des Rats rongeurs de chaînes ou des Hommes-crocodiles avaleurs de sabre.

Si j’ai reconstitué l’escalier de Robertson, c’est pour me dire que je n’ai pas abordé la question des bonimenteurs qu’en rêvant ; que j’ai été capable de le faire concrètement, réellement. Et aussi, je dois bien l’avouer, cela m’attirait de monter sur une estrade pour enfin connaître le plaisir de parler d’une position élevée.

Et pourtant, chaque fois que je gravis ces marches pour raconter mon histoire en public, j’ai peur. J’ai peur d'être incapable de redescendre, d'entamer le deuxième versant des âges de ma vie. Peut-être qu'un jour, je resterai paralysé sur la plus haute marche. Pour faire illusion, je parlerai sans interruption, je raconterai les histoires qui me transportent le plus loin, j'utiliserai mes plus beaux mots, ceux dont je ne comprends pas toujours le sens. Je m'agiterai jusqu'à ce que quelqu'un, complètement exaspéré, se lève dans l'assistance.

« Eh, tête de bois, tu n'en a pas assez de faire le paon depuis tout ce temps devant nous ! »

Alors, du tac au tac, je lui répondrai. Je sortirai une formule absolument fulgurante et un peu énigmatique.

Et pour la première fois, j'aurai l'impression d'être devenu un véritable auteur.